心臓内科

研修可能なサブスペシャリティー領域

以下の各機構・学会の専門医・認定医の取得が可能:●循環器専門医 ●内科専門医 ●総合内科専門医 ●高血圧専門医 ●動脈硬化専門医

副診療部長からのメッセージ

当科は循環器研修関連施設であり、専攻医登録・研修を行い基本領域である内科専門医を取得出来ます。入院診療は総合診療内科と合同で行っているため、専攻医研修に必須の疾患の大半を登録出来ます。さらに内科専門医取得1年後に循環器専門医を取得可能です。また日本専門医機構のサブスペシャリティ領域には入りませんが、心疾患の危険因子である高血圧、脂質異常の専門医を取得可能です。

特に心不全に関しては、心不全療養指導士を育成して多職種連携を重点的に行っております。

もしカテーテル治療に興味があれば、連携施設である埼玉医科大学国際医療センター心臓内科に出向で研修出来ます。

是非、内科および循環器科研修プログラムにご参加ください。

心臓内科副診療部長・准教授

飯田 慎一郎

特に心不全に関しては、心不全療養指導士を育成して多職種連携を重点的に行っております。

もしカテーテル治療に興味があれば、連携施設である埼玉医科大学国際医療センター心臓内科に出向で研修出来ます。

是非、内科および循環器科研修プログラムにご参加ください。

心臓内科副診療部長・准教授

飯田 慎一郎

研修プログラム

研修プログラムの詳細は領域別専門医研修プログラムのページをご覧ください。概要・特徴

埼玉医科大学病院心臓内科は、循環器疾患全般を診療領域としています。当科の特徴として他科連携があります。他科の先生方と連携し、心疾患治療のみならず、原因となる疾患の治療も同時並行して行っております。特に他科連携が必須である①心不全、②静脈血栓塞栓症(肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症)、③肺高血圧(肺動脈性肺高血圧、慢性肺血栓塞栓症性肺高血圧)④感染性心内膜炎を重点的に診療しております。急性の循環器疾患でカテーテル治療や外科的治療が必要な場合は、当科で初期治療後に埼玉医科大学国際医療センター心臓病センターへ救急搬送します。特に心不全パンデミックの状態に対処するため、当科にて多職種の心不全療養指導士を育成し、多職種連携による心不全治療(心不全カンファレンス)を行っております。また、当院の特徴である他科連携を使い、腫瘍循環器診療を行っております。

外来診療では、初診、再診、他科依頼(術前心機能評価、周術期循環管理、入院中の心原性ショック発症)を常時受け入れ、入院診療は総合診療内科と合同で行っております。

当院へ救急搬送された場合、救急科が初期対応し、心臓内科・総合診療内科で入院患者様を受け持ちます。重症の場合は集中治療室(Intensive Care Unit:ICU or High Care Unit:HCU)にて診療します。

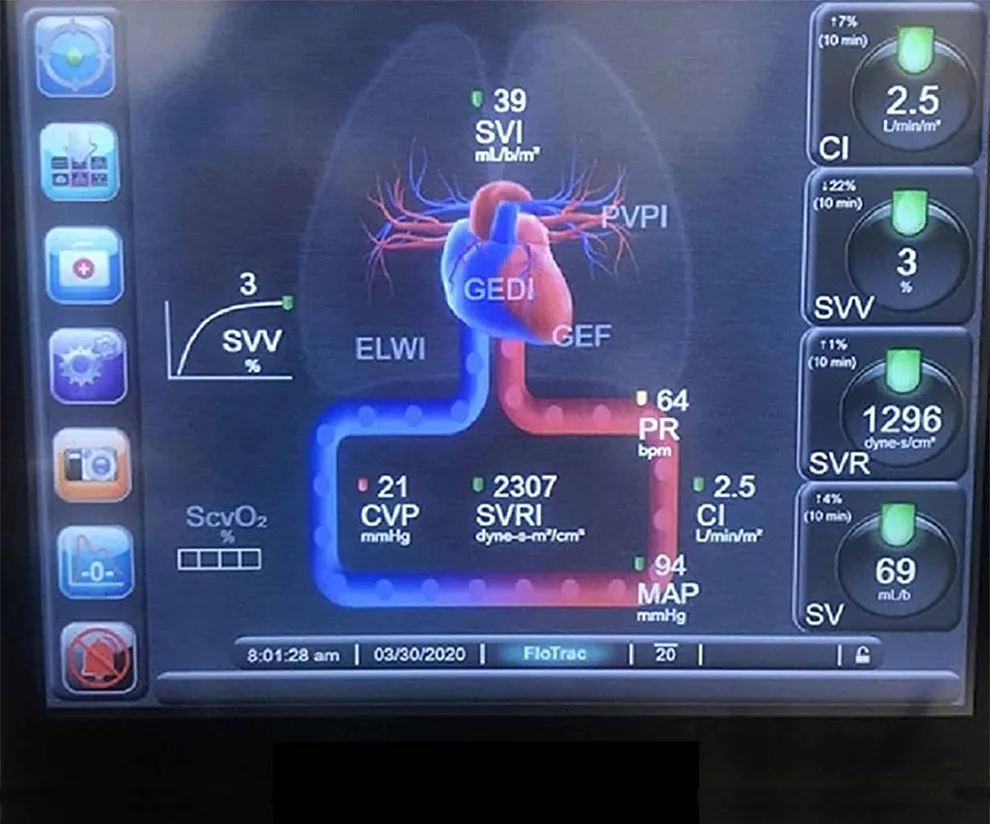

心臓内科研修-病棟(特にHCU)での循環管理

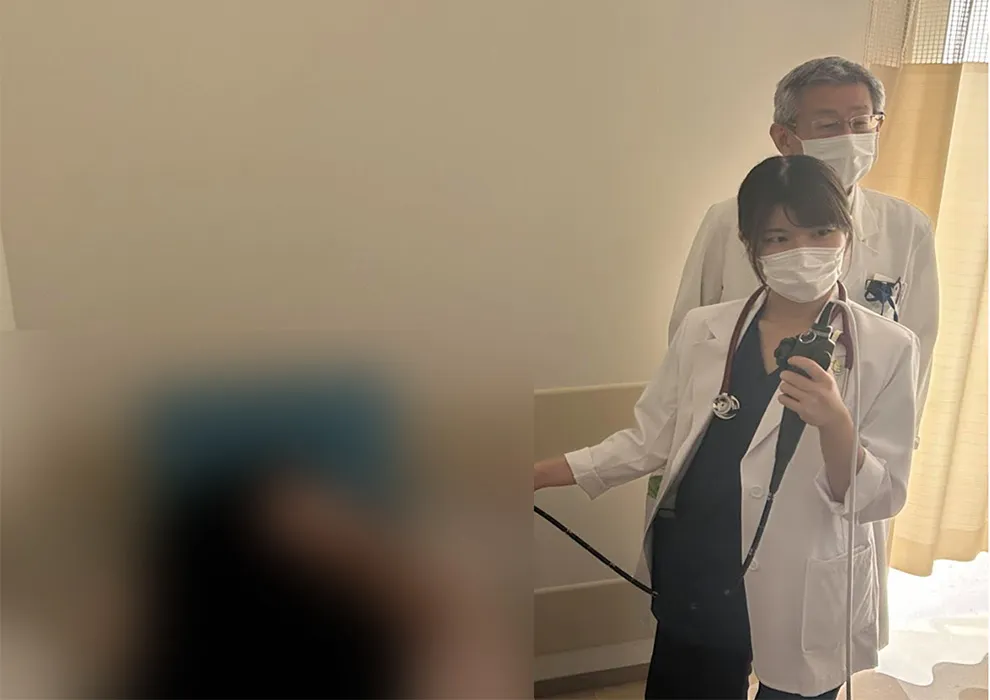

心臓内科研修-感染性心内膜炎の診断・加療(生理機能検査室)

心臓内科研修-心臓超音波検査、運動負荷心電図、

ホルター心電図、心電図(生理機能検査室)

心臓内科研修-心臓カテーテル検査

(カテーテル室)

研修内容と目標

| 専門研修 | 卒後年数 | 研修内容と目標 | 資格等 |

| 1年目 | 卒後3年目 | 総合診療内科と合同で内科一般(循環器疾患含め)病棟研修 | JMECC |

| 2年目 | 卒後4年目 | 循環器学会、内科学会で発表

循環器領域の病棟研修(集中治療室での循環管理) 心エコー(経胸壁、経食道)施行および読影、心電図、ホルター心電図読影 心臓カテーテル検査 |

|

| 3年目 | 卒後5年目 | 循環器学会、内科学会で発表

循環器領域外来研修(他科コンサルト、周術期管理) 心不全カンファレンス研修(多職種連携) |

|

| 4年目 | 卒後6年目 | 内科専門医 | |

| 5年目 | 卒後7年目 | 循環器専門医 | |

| 6年目 | 卒後8年目 | ||

| 7年目以降 | 卒後9年目以降 | 医学博士

高血圧専門医 動脈硬化専門医 |

診療科入職案内

募集要項

以下のお問い合わせ先へご連絡ください。診療科説明会

特に診療科説明会は設けておりません。見学にお越しいただき、当科のことを説明させていただきます。基本情報

| 医師数 | 5名 |

| 指導医数 | 3名 |

| 病床数(HCU床含め) | 10床 |

| 1日平均外来患者数 | 25名 |

| 1日平均入院患者数 | 2名 |

| 過去3年間の入職実績 | 2名 |