研修可能なサブスペシャリティー領域

以下の各機構・学会の専門医・認定医の取得が可能

感染症専門医、インフェクションコントロールドクター、抗菌化学療法認定医、エイズ認定医、日本臨床微生物学会 認定医、等

診療部長等からのメッセージ

埼玉医科大学病院 感染症科・感染制御科の診療部長の樽本です。

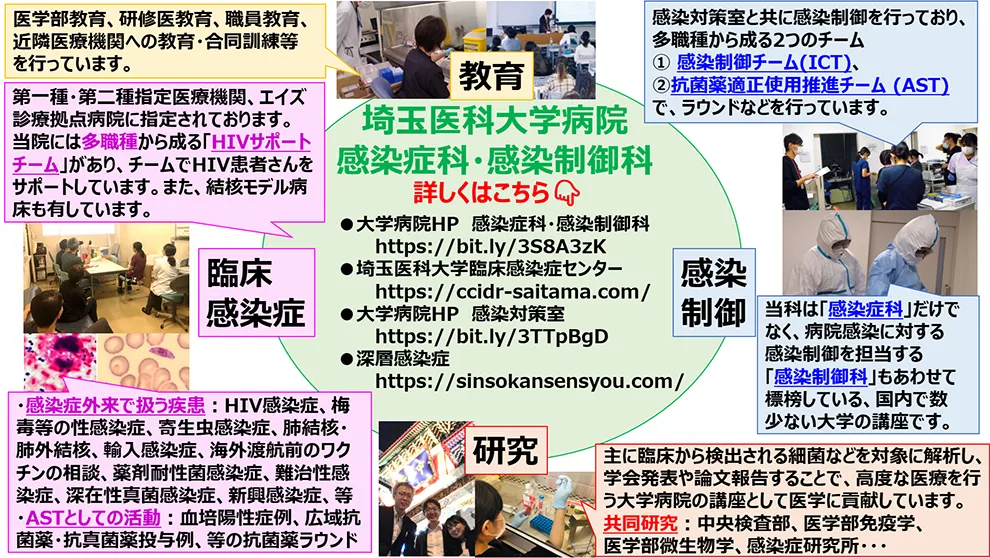

2020年からの新型コロナウイルス感染症の出現でわかったことは日本に感染症を専門する医師が極めて少ない事実でした。今後も、新たな感染症が発生するリスクは高く、医療現場における感染症専門医の育成は急務の課題です。ぜひ、若い先生方の中から感染症専門医を目指す人が一人でも多くなることを切望します。

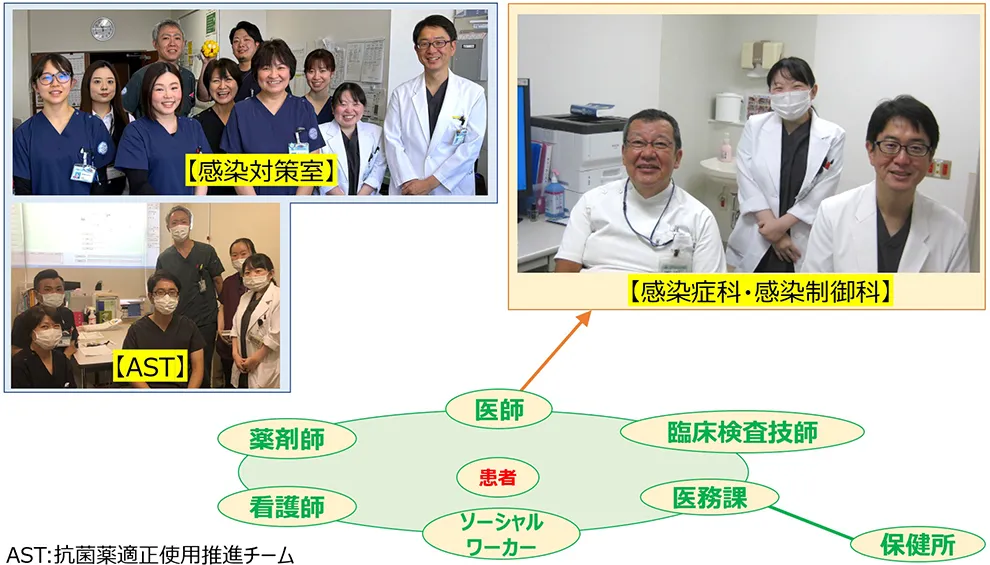

当科における研修では、「抗菌薬適正使用推進チーム」に参加いただき、抗菌薬の使い方を、基本から学んでいただきます。病棟診療を経験して感染症診療に疑問がわいた方、抗菌薬の使い方に不安がある方の研修を歓迎いたします。その他、HIVや結核の治療、感染対策にも関わっていただきますので、奮ってご検討ください。

感染症科・感染制御科診療部長 教授 樽本 憲人

研修プログラム

研修プログラムの詳細は領域別専門医研修プログラムのページをご覧ください。

概要・特徴

- 臨床・研究・教育をバランス良く、若手のうちから経験を積めるのが当科の特徴です。

- 埼玉医科大学病院ホームページの感染症科・感染制御科のページに「感染症科での研修について」を掲載しておりますので、診療内容とあわせてご覧ください。

- 臨床感染症センターの

オリジナルホームページもご覧ください!

研修内容と目標

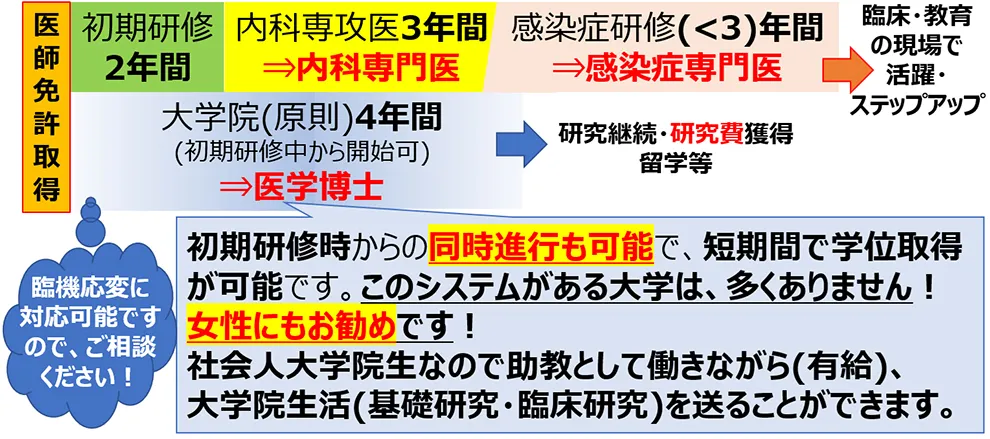

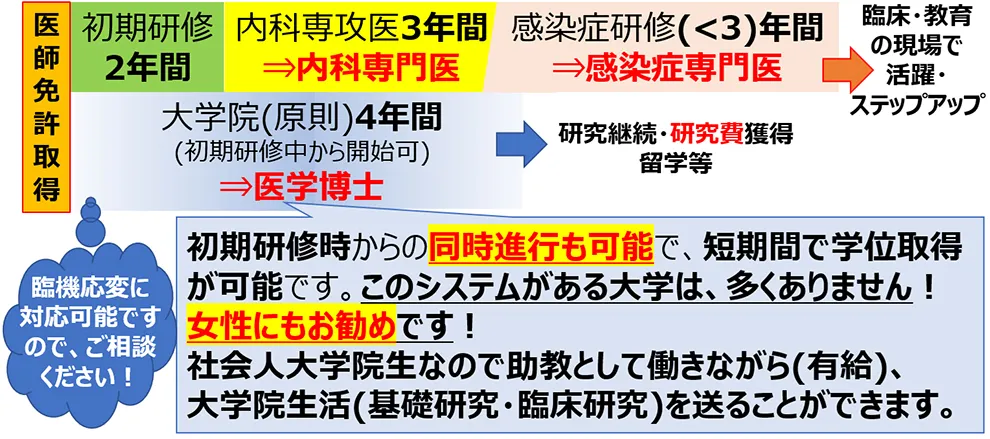

感染症専門医は「初期研修含めて6年以上・内科専門医取得済み・感染症学会入会から3年以上」で受験可能です。最初の3年間は感染症に限らず、内科専攻医として一般内科の習得を目指します。

診療科入職案内

募集要項

次の9内科共通です。

血液内科、呼吸器内科、リウマチ膠原病科、消化器内科・肝臓内科、内分泌内科・糖尿病内科、神経内科・脳卒中内科、腎臓内科、総合診療内科、感染症科・感染制御科

診療科説明会

特に診療科説明会は設けておりません。見学にお越しいただき、当科のことを説明させていただきます。基本情報

外来

| 外来患者数 | 約3,000-4,000件 |

| 新患数 |

約1,000件 |

| 再診数 | 約2,000件 |

| HIV | 約100件 |

抗菌薬適正使用推進チーム活動

| ラウンド回数 | 200回 |

| 症例数 | 約2,500件 |

| 血培 | 約700-900件 |

| 耐性菌 | 約300-350件 |

| TDM | 約250-300件 |

| 長期 | 約200-300件 |

| フィードバック | 約1,000件 |

お問い合わせ

診療科メンバーからのメッセージ

感染症をサブスペシャルに

されたい方は、

いつでもご相談ください!

感染症専門医としての醍醐味は、薬剤耐性菌やグローバルヘルスで問題となっている多様な病原体に対する診療に携われることにあります。日本国内では感染症専門医は非常に少なく、その重要性は増しています。

特に、国策として政府主導で進められている薬剤耐性菌対策や新型コロナウイルス感染症対策、そしてさらなる新興・再興感染症などに対しても、専門医であるがゆえに、さまざまな場面においてリーダーシップとしての役割を求められますが、その分やりがいを実感できることは約束されていると思います。

私はスーパーローテート初年度の研修医でしたが、上の学年が参考にならないため、手探り状態で自分の将来を決める必要がありました。

私が入職した2006年頃において、感染症内科を標榜している大学病院・市中病院は、数えるほどしかありませんでした。見学した中で、当学の感染症科・感染制御科は、外来および病棟コンサルテーションを行っており、診療内容に偏らずさまざまな症例を経験できると思いました。

また、当学はいい意味で僻地にあり、研修に専念できると考え、入職を決意しました。

外来やコンサルテーションの症例を通して、さまざまなことを学べ、診療科の先輩方からも教えて頂き、良い研修を受けることができたと思います。

特に、偶然ですが、入職1、2年目に、行政や外部調査委員が介入するほどの薬剤耐性菌のアウトブレイクがあり、これらの感染対策にかかわることができたのは貴重な経験でした。

また、診療科の雰囲気はアットホームでしたし、かかわる機会の多かった感染対策室の方々も非常にやさしく、人間関係でストレスになったことはありません。

当科は、現在HIVや肺結核・肺外結核などを中心に外来診療を行っていますが、その他熱帯病であるマラリアやデング熱、今はめっきり減りましたが寄生虫感染症も診察する機会があります。

また、当科にこられましたら、感染対策室の活動に一部関わり、感染対策の考え方が身に付けることもできます。国立感染症研究所とも交流をもっており、基礎研究も積極的に行っております。

本人のやる気や希望を尊重して研修を考慮しますので、感染症をサブスペシャルにされたい方は、いつでもご相談ください。

1日のスケジュール

診療科・領域で経験できること

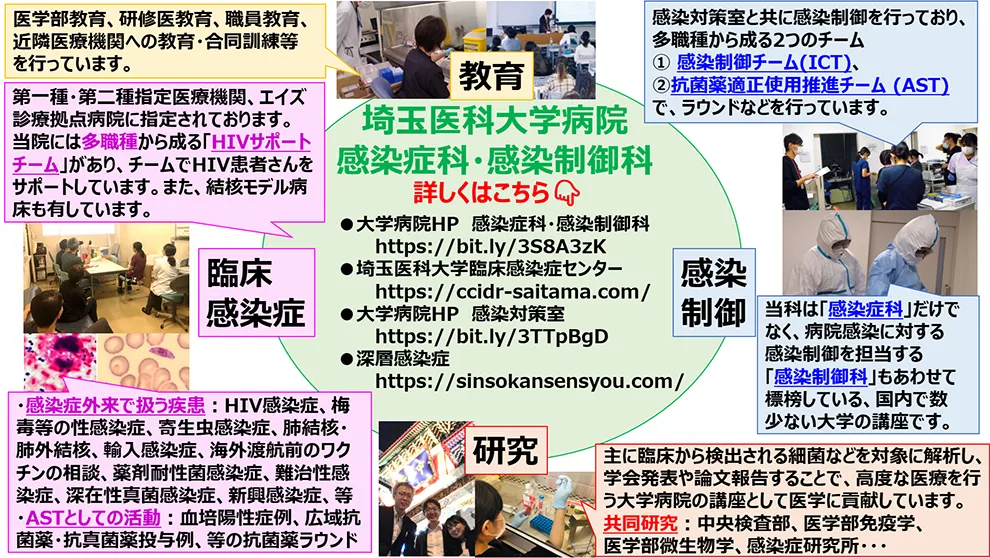

臨床感染症一般(耐性菌、輸入感染症:マラリアやデング熱等、寄生虫、リケッチア、結核、性感染症、HIV・AIDS等)

感染制御(環境培養、サーベイランスなども積極的に行っています)

基礎研究、臨床研究(一般的な検査機器では診断できない病原体の解析なども行います)

学生教育、研修医教育、院外への教育(地域連携の一貫として合同訓練などの開催も行います)

詳しくは

オリジナルホームページおよび大学病院の感染症科・感染制御科のページをご覧ください。

T先生

2022年入職

(2017年埼玉医科大学卒)

臨床と研究の双方に長けた医師を目指したいと考えており、総合内科的な臨床能力は維持しつつ、専門性を生かすことができるという点から現在の道を選びました。

内科専門医の取得は大学院での研究と同時進行だったため、大変なこともありましたが、初期研修の時から内科専門医を意識して研修していたので問題なく修了できました。

内科を総合的に勉強することができて良かったと思います。

私は2011年に埼玉医科大学医学部に入学し、将来は研究医になりたいと考え医学部3年時より医学部免疫学で研究をしておりました。卒業と同時に大学院に入学し、初期研修を行いながら細々と研究を継続しました。その後内科専門研修を行いながら研究に没頭しました。

内科専攻医2年目の時に大学院(4年)を卒業し、3年間の内科専攻プログラム修了(内科専門医取得)後、2022年より免疫学を本務としております。臨床も継続するため、以前より共同研究をさせていただいていた感染症科・感染制御科を兼担先として選びました。

当科は研究活動がさかんな診療科です。基礎系の原著論文はもちろん、臨床系の原著論文や症例報告も多数執筆の機会があります。また、多くの学外の研究者とも交流できます。今後は免疫学と感染症学の橋渡しになるような研究を行いたいと思っています。

臨床面では、一般的な感染症だけでなく、耐性菌や輸入感染症、珍しい寄生虫感染症など専門的な症例が経験できます。COVID-19流行期はECMO装着例などの重症例も経験でき、集中治療も多く勉強できました。さらに、当院では、臨床感染症だけでなく感染制御も経験可能です。

教育については、医学部学生の講義や試験、研修医のクルズス等を担当させていただいています。若手でも積極的に仕事を任せていただけて、嬉しく思っています。

当院は比較的市中病院に近い大学病院であり、commonな疾患から希少疾患まで経験可能です。また、初期研修と大学院を並行するプログラムがあり、とても魅力的だと思います。

臨床だけであれば市中病院でも経験可能ですがが、高度な研究は大学でしかできません。

感染症科の扱う分野は臨床だけでなく基礎医学的知見を持ち合わせていた方ががより良い診療ができると思います。臨床面でも、感染症と感染制御をバランスよく研修できる数少ない感染症科です。

ぜひ埼玉医科大学病院感染症科での研修をご検討ください。

1日のスケジュール

診療科・領域で経験できること

- 臨床感染症一般(耐性菌、輸入感染症:マラリアやデング熱等、寄生虫、リケッチア、結核、性感染症、HIV・AIDS等)

- 感染制御(環境培養、サーベイランスなども積極的に行っています)

- 基礎研究、臨床研究(一般的な検査機器では診断できない病原体の解析なども行います)

- 学生教育、研修医教育、院外への教育(地域連携の一貫として合同訓練などの開催も行います)

- 詳しくはオリジナルホームページおよび大学病院の感染症科・感染制御科のページをご覧ください。

感染症科・感染制御科診療部長 教授 樽本 憲人

感染症科・感染制御科診療部長 教授 樽本 憲人