授業紹介・カリキュラム

4年間の学び

「命を守るエンジニア」として、人工心肺装置や人工透析装置、人工呼吸器など、「命」に直結する医療機器の操作と管理をする臨床工学技士。本科では、各種工学のエキスパートや多くの臨床経験をもつ臨床工学技士を教員に迎えています。先進医療の現場で、現場スタッフから直接指導が受けられる臨床実習も、得がたい経験となるでしょう。

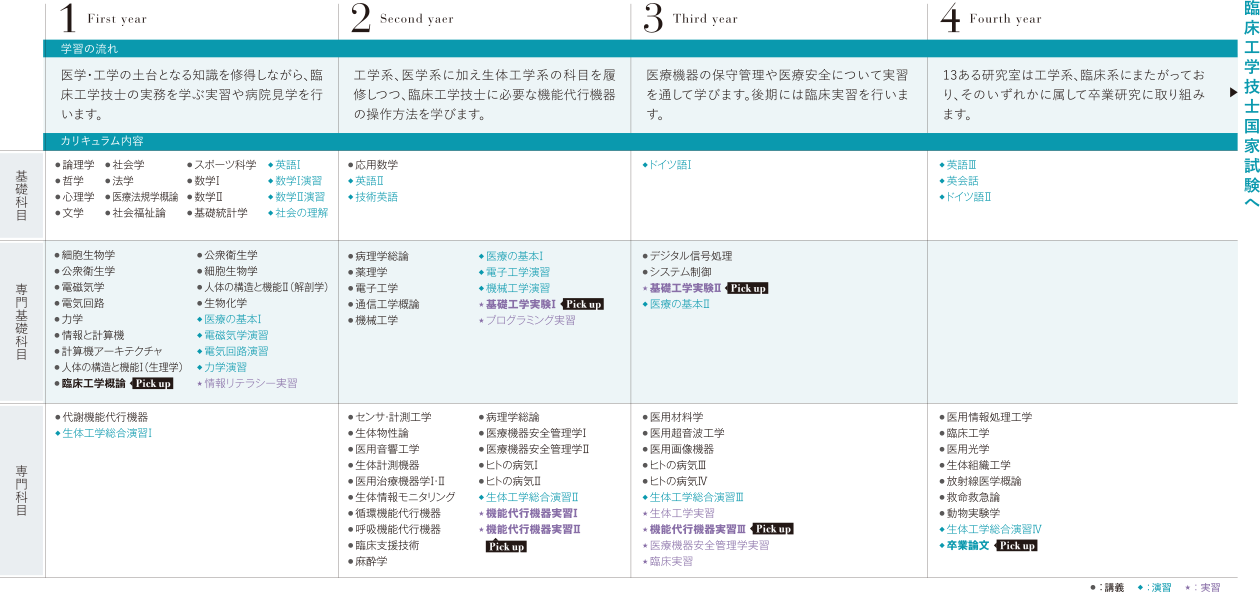

1

年次

工学・医学の土台となる知識を習得する科目を中心に、臨床工学技士の実務を学習する実習、病院見学を行います。

2

年次

工学系・医学系・生体工学系科目を履修。臨床工学技士が操作する機能代行機器の実習を行います。

3

年次

医療機器の保守管理と医療安全に関する実習を行います。後期は埼玉医科大学病院群で臨床実習を行います。

4

年次

工学系、臨床系にまたがる13研究室のいずれかに所属して卒業研究に取り組み、4年間の集大成をまとめ上げます。

カリキュラム

ピックアップクラス

機能代行機器(1年次:代謝、2年次:循環・呼吸)

人工透析装置、人工心肺装置、人工呼吸器などに関する基礎から臨床の実際までを、経験豊富な臨床工学技士教員が講義します。

人工透析装置、人工心肺装置、人工呼吸器などに関する基礎から臨床の実際までを、経験豊富な臨床工学技士教員が講義します。

人工透析装置、人工心肺装置、人工呼吸器などに関する基礎から臨床の実際までを、経験豊富な臨床工学技士教員が講義します。

人工透析装置、人工心肺装置、人工呼吸器などに関する基礎から臨床の実際までを、経験豊富な臨床工学技士教員が講義します。基礎工学実験Ⅰ(2年次)、基礎工学実験Ⅱ(3年次)

医療機器に応用される電気回路や機械工学、エレクトロニクス技術に関する実験を少人数のグループで行います。

医療機器に応用される電気回路や機械工学、エレクトロニクス技術に関する実験を少人数のグループで行います。

医療機器に応用される電気回路や機械工学、エレクトロニクス技術に関する実験を少人数のグループで行います。

医療機器に応用される電気回路や機械工学、エレクトロニクス技術に関する実験を少人数のグループで行います。機能代行機器実習(2年次:代謝・循環、3年次:呼吸)

生命維持管理装置の原理を学ぶ実験や操作方法を実習します。実習機器の数が多く、学生一人が機器に触れる時間を充分に確保しています。

生命維持管理装置の原理を学ぶ実験や操作方法を実習します。実習機器の数が多く、学生一人が機器に触れる時間を充分に確保しています。

生命維持管理装置の原理を学ぶ実験や操作方法を実習します。実習機器の数が多く、学生一人が機器に触れる時間を充分に確保しています。

生命維持管理装置の原理を学ぶ実験や操作方法を実習します。実習機器の数が多く、学生一人が機器に触れる時間を充分に確保しています。卒業論文(4年次)

3年次から研究室に配属され、一人1テーマの卒業研究を行います。この経験は就職してからの研究、学会発表や論文執筆に活かされます。

3年次から研究室に配属され、一人1テーマの卒業研究を行います。この経験は就職してからの研究、学会発表や論文執筆に活かされます。

3年次から研究室に配属され、一人1テーマの卒業研究を行います。この経験は就職してからの研究、学会発表や論文執筆に活かされます。

3年次から研究室に配属され、一人1テーマの卒業研究を行います。この経験は就職してからの研究、学会発表や論文執筆に活かされます。