消化器内科・肝臓内科

消化器内科・肝臓内科

Department of Gsatroenterology and Hepatology

専門的なアプローチで、

病態に応じた新しい医療を提供します。

病態に応じた新しい医療を提供します。

診療部長ご挨拶

私たち消化器内科・肝臓内科は、確かな診断力と高度な医療技術、そして患者さんへのまごころを大切に、病気に悩む皆さまに安心で質の高い医療を提供できるよう、チーム一丸となって診療にあたっています。

当科では、胆道(胆嚢・胆管)、膵臓、肝臓、消化管など、消化器全般の病気を幅広く診療しています。

胆膵領域では、内視鏡を用いた胆管炎や胆石・膵石に対する治療を積極的に行っています。

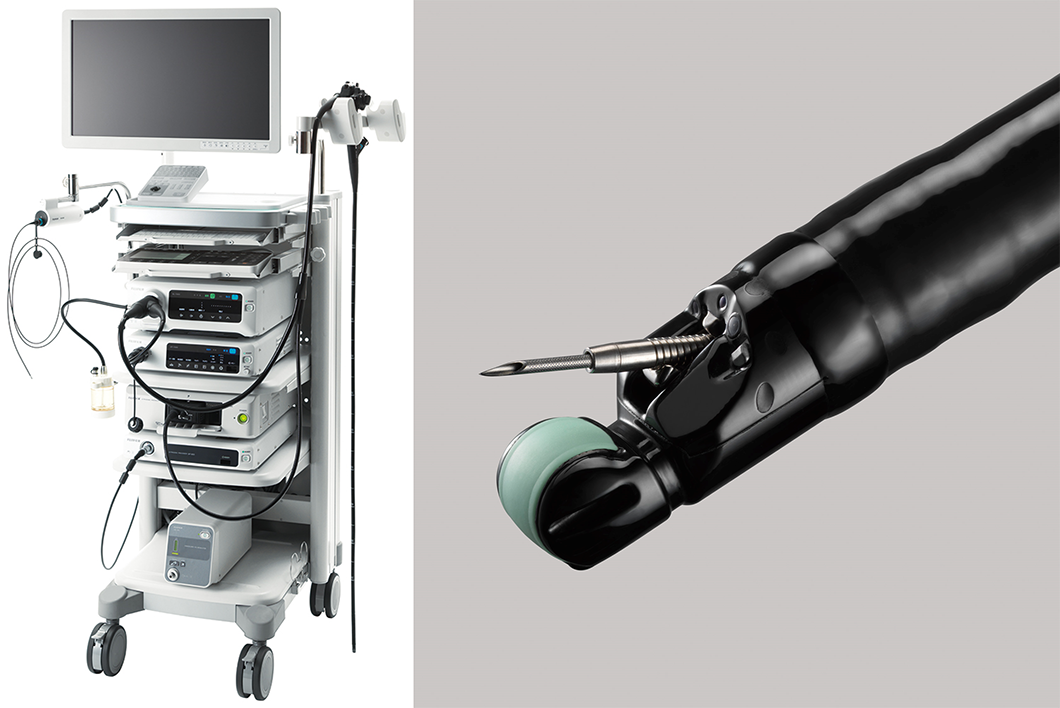

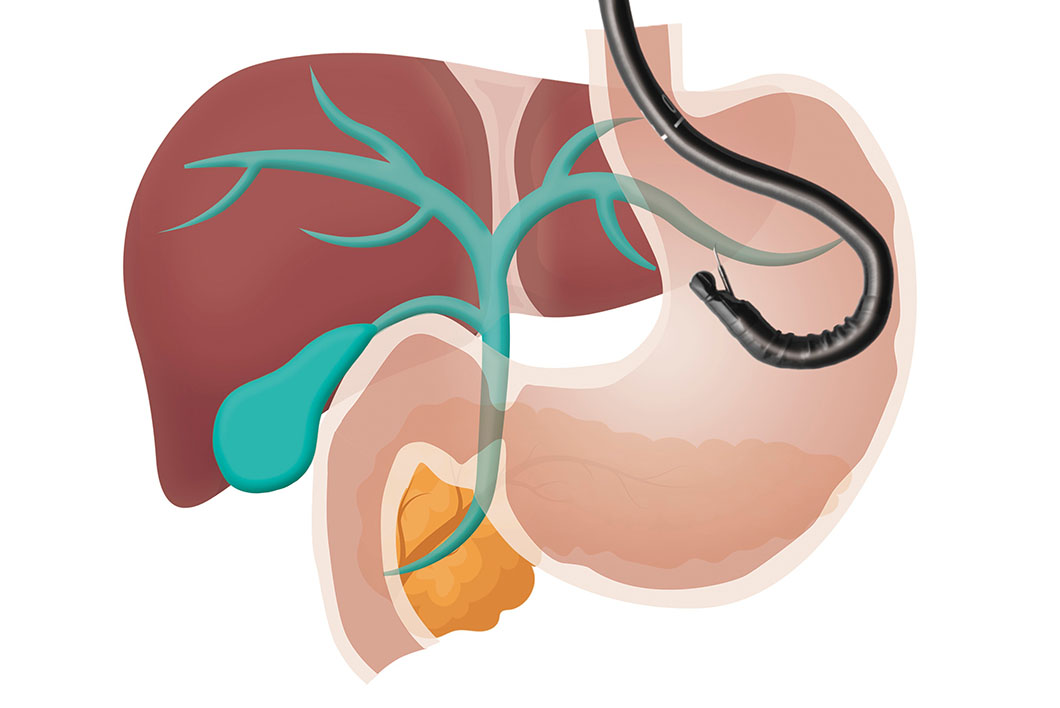

また、超音波内視鏡による膵がんの早期診断や、胆石・黄疸に対する内視鏡的治療(インターベンショナルEUS)にも力を入れています。

当科の持田智(教授)は、日本消化器病学会の理事長を務める肝臓専門医です。当院は埼玉県で唯一の肝疾患診療連携拠点病院として、急性肝不全、自己免疫性肝疾患、非代償性肝硬変などの難治性肝疾患にも対応しています。

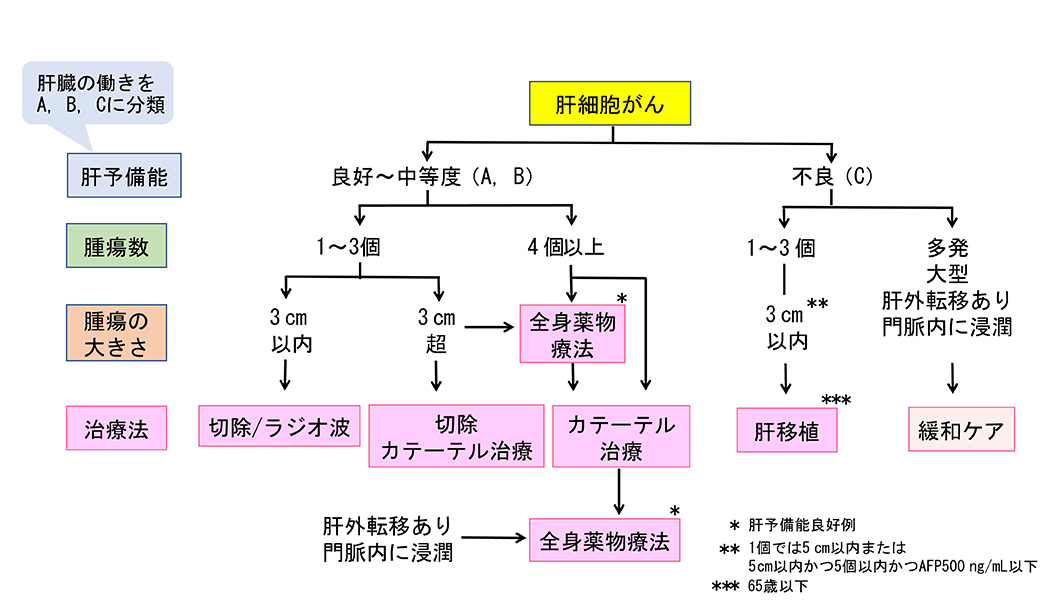

肝がんに対しては、薬物療法、血管カテーテル治療、ラジオ波焼灼療法などを当科で行い、外科治療や放射線治療は本学国際医療センターと連携して実施しています。患者さん一人ひとりの病状に応じて、最適な治療法を選択できる体制を整えています。

吐血や下血など、消化管出血に対する内視鏡治療にも積極的に取り組んでいます。肝硬変に合併する胃食道静脈瘤に対しては、内視鏡治療と血管カテーテル治療を組み合わせた集学的治療を行っています。

私たちは、地域の医療機関と連携しながら、より多くの患者さんに最善の医療を届けることを目指しています。かかりつけ医がいらっしゃる患者さんは、紹介状をご持参のうえ受診いただくと、よりスムーズにご案内できます。地域の医療機関の皆さまにおかれましても、診療でお困りの症例がございましたら、どうぞお気軽に当科へご紹介ください。

当科では、消化器内科・肝臓内科を志す医師の皆さまを歓迎しています。超音波や内視鏡による早期診断・治療、病態をふまえた薬物療法に興味のある方、ぜひご連絡ください。

当科では、胆道(胆嚢・胆管)、膵臓、肝臓、消化管など、消化器全般の病気を幅広く診療しています。

胆膵領域では、内視鏡を用いた胆管炎や胆石・膵石に対する治療を積極的に行っています。

また、超音波内視鏡による膵がんの早期診断や、胆石・黄疸に対する内視鏡的治療(インターベンショナルEUS)にも力を入れています。

当科の持田智(教授)は、日本消化器病学会の理事長を務める肝臓専門医です。当院は埼玉県で唯一の肝疾患診療連携拠点病院として、急性肝不全、自己免疫性肝疾患、非代償性肝硬変などの難治性肝疾患にも対応しています。

肝がんに対しては、薬物療法、血管カテーテル治療、ラジオ波焼灼療法などを当科で行い、外科治療や放射線治療は本学国際医療センターと連携して実施しています。患者さん一人ひとりの病状に応じて、最適な治療法を選択できる体制を整えています。

吐血や下血など、消化管出血に対する内視鏡治療にも積極的に取り組んでいます。肝硬変に合併する胃食道静脈瘤に対しては、内視鏡治療と血管カテーテル治療を組み合わせた集学的治療を行っています。

私たちは、地域の医療機関と連携しながら、より多くの患者さんに最善の医療を届けることを目指しています。かかりつけ医がいらっしゃる患者さんは、紹介状をご持参のうえ受診いただくと、よりスムーズにご案内できます。地域の医療機関の皆さまにおかれましても、診療でお困りの症例がございましたら、どうぞお気軽に当科へご紹介ください。

当科では、消化器内科・肝臓内科を志す医師の皆さまを歓迎しています。超音波や内視鏡による早期診断・治療、病態をふまえた薬物療法に興味のある方、ぜひご連絡ください。

水野 卓 MIZUNO, Suguru

診療内容・専門分野

大学病院は平成18年に埼玉県の肝疾患診療連携拠点病院に指定されました。

このため、当診療科は、全県下にわたって肝臓病患者の診療連携を円滑にする責務があり、他の専門施設では診療が困難な難治例、重症例を全面的に受け入れています。

特に、国民病とも言えるB型、C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、肝硬変、肝癌および難病である急性肝不全、自己免疫性肝疾患などの診療に力を入れています。

C型慢性肝炎、肝硬変は今や経口薬のみでウイルスを排除できるようになりました。

当診療科ではC型肝炎における抗ウイルス療法の効果を事前に予測する方法を発明し、これを検査会社に委託して、全国の患者さんに利用していただいています。

また、C型肝炎のみならずB型肝炎でも、ウイルスやヒトの遺伝子配列を研究室で解析する体制が整っており、これらで得られる情報も参考にした個別化医療を実施しています。

B型肝炎、急性肝不全などでは厚生労働省研究班の中心であり、全国から集まる新しい情報を基に診療を行うとともに、新たな試験を全国の医療機関に発信しています。

肝硬変ではカテーテル治療による肝血行改変術で、肝機能を回復させる独自の治療法を開発し、腹水、肝性脳症の治療および栄養療法などと組み合わせて、集学的治療を進めています。

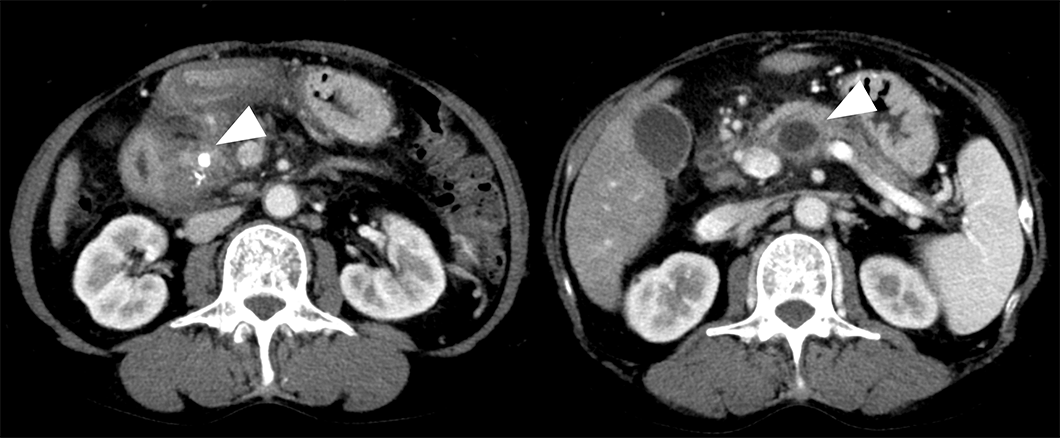

また、高精度の画像診断によって早期の肝癌を発見することに努め、発見した肝癌に対しては、ラジオ波焼灼療法と肝動脈化学塞栓療法を組み合わせ、優れた成績を達成しています。

進行肝癌に対しては分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬を用いた全身化学療法を積極的に行っています。

さらには中間期肝癌では、全身化学療法と肝動脈化学塞栓療法を組み合わせた集学的治療も実施しています。また、非アルコール性脂肪性肝炎、アルコール性肝障害に対しても新しい診療を行っています。とくに非アルコール性脂肪性肝炎については、関連する診療科と連携しながらFib-4 indexを用いた症例の拾い上げを行っています。

胆道・膵疾患に対しては、新しい超音波内視鏡(EUS)や経口胆道鏡などの機器を導入し、患者さんの体に負担の少ない低侵襲な内視鏡治療を積極的に行っています。

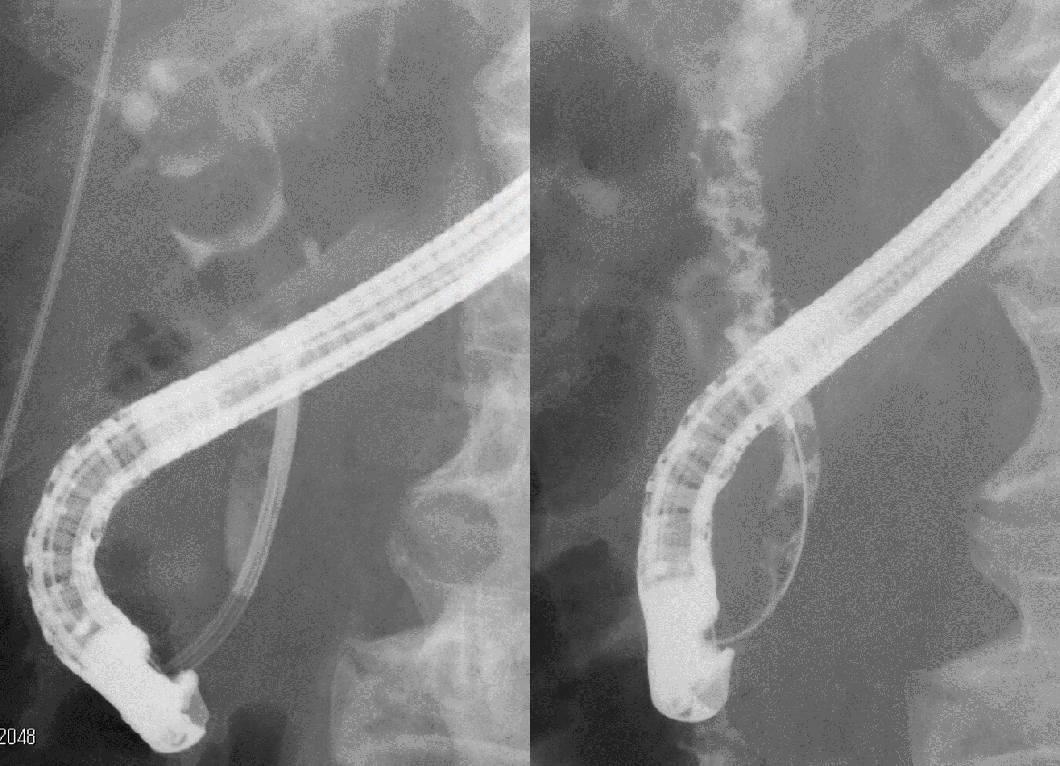

胆石(胆管結石)に対する内視鏡治療(ERCP)を多数行っており、巨大な結石や胃の手術後などの治療困難症例でも対応が可能です。

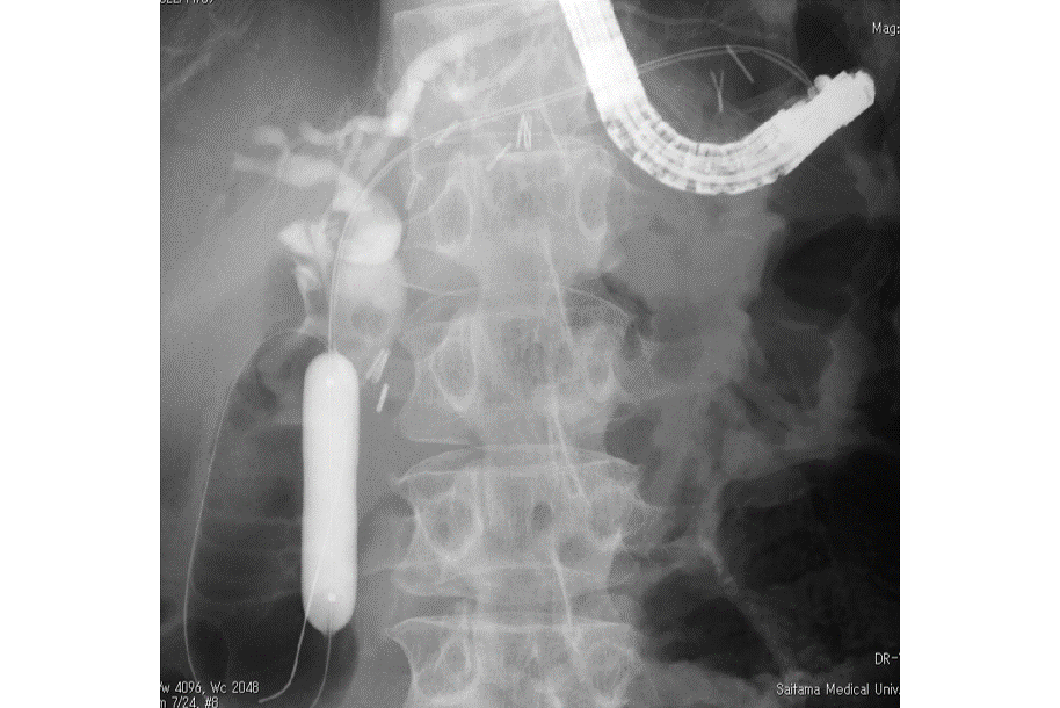

慢性膵炎に合併する膵石は、痛みや急性増悪の原因となります。膵石は固く、慢性膵炎による膵管狭窄をしばしば伴うため内視鏡的治療が難しい場合も多いです。当院は膵石治療が可能な体外衝撃波破砕(ESWL)装置を保有しており、治療経験が豊富な専門医が治療戦略を立て、治療にあたります。

上記のような内視鏡治療だけでなく、原発性硬化性胆管炎(PSC)や自己免疫性膵炎(AIP)といった自己免疫性胆膵疾患と呼ばれる稀な疾患の診断・治療も得意としています。

また、近年人間ドックなどで膵のう胞を発見される患者さんが増えています。膵のう胞は膵がんの高危険群であることが知られており、適切な経過観察が推奨されています。

当科では、膵のう胞に対する外来での超音波内視鏡(EUS)検査も積極的に行っています。

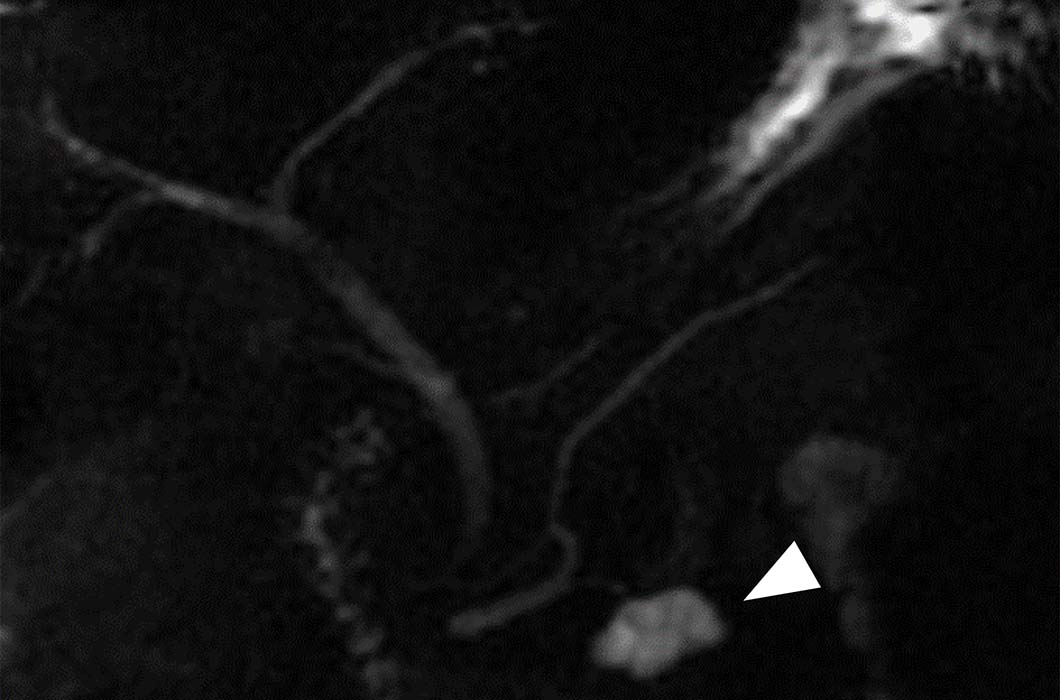

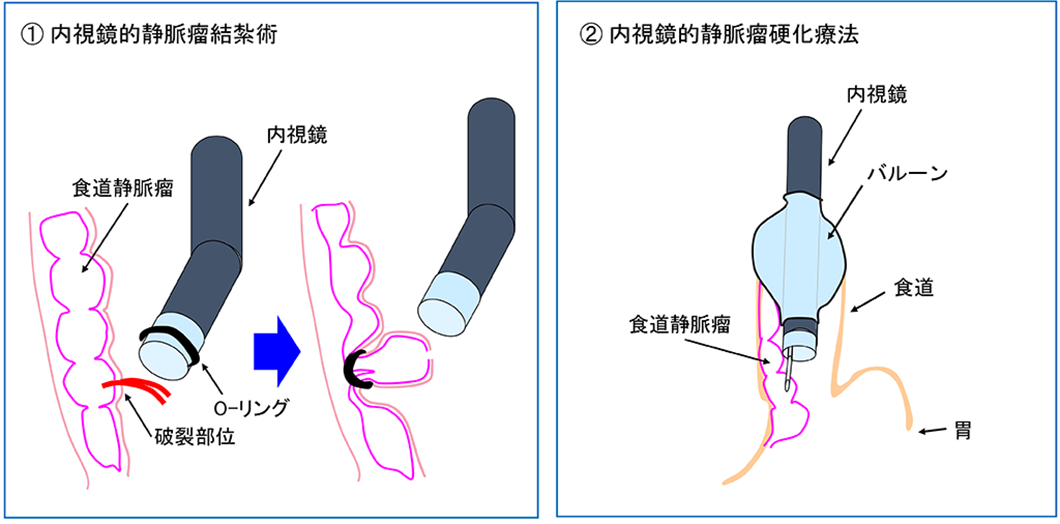

消化管疾患では内視鏡を駆使した各種治療法に力を入れています。出血性潰瘍に対する内視鏡的止血術としてクリップ法、エタノール注入法、アルゴンプラズマ凝固法などを行っています。食道静脈瘤では硬化療法と結紮療法を組み合わせて、95%以上の止血率を得ており、予防的治療も積極的に行っています。

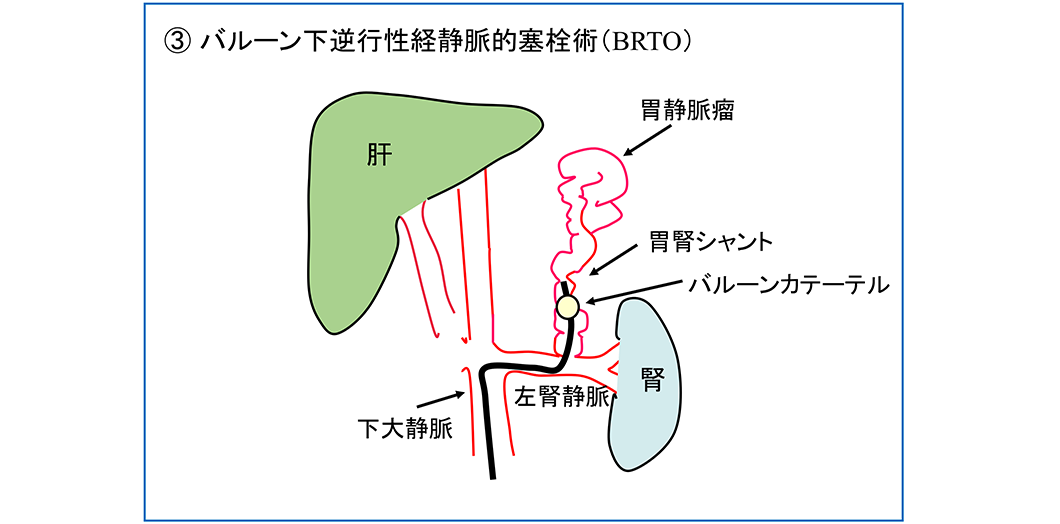

治療困難な胃静脈瘤に対してはシアノアクリレートを用いた硬化療法とバルーン下逆行性経静脈的塞栓術(BRTO)を実施し、緊急止血と予防的治療に良好な成績を上げています。

また、早期食道癌、胃癌、大腸癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術、胃ポリープ、大腸ポリープ、大腸腺腫に対する内視鏡的粘膜切除術も行っています。経口摂取不能症例に対する内視鏡的胃瘻造設術も数多く行っております。

潰瘍性大腸炎、クローン病では血球成分吸着除去療法、生物学的製剤、免疫調整薬、免疫抑制薬を併用した集学的治療を行っています。消化管疾患の診断ではカプセル内視鏡検査とダブルバルーン小腸内視鏡検査を併用して、原因不明の消化管出血の診断を行っています。

このため、当診療科は、全県下にわたって肝臓病患者の診療連携を円滑にする責務があり、他の専門施設では診療が困難な難治例、重症例を全面的に受け入れています。

特に、国民病とも言えるB型、C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎、肝硬変、肝癌および難病である急性肝不全、自己免疫性肝疾患などの診療に力を入れています。

C型慢性肝炎、肝硬変は今や経口薬のみでウイルスを排除できるようになりました。

当診療科ではC型肝炎における抗ウイルス療法の効果を事前に予測する方法を発明し、これを検査会社に委託して、全国の患者さんに利用していただいています。

また、C型肝炎のみならずB型肝炎でも、ウイルスやヒトの遺伝子配列を研究室で解析する体制が整っており、これらで得られる情報も参考にした個別化医療を実施しています。

B型肝炎、急性肝不全などでは厚生労働省研究班の中心であり、全国から集まる新しい情報を基に診療を行うとともに、新たな試験を全国の医療機関に発信しています。

肝硬変ではカテーテル治療による肝血行改変術で、肝機能を回復させる独自の治療法を開発し、腹水、肝性脳症の治療および栄養療法などと組み合わせて、集学的治療を進めています。

また、高精度の画像診断によって早期の肝癌を発見することに努め、発見した肝癌に対しては、ラジオ波焼灼療法と肝動脈化学塞栓療法を組み合わせ、優れた成績を達成しています。

進行肝癌に対しては分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬を用いた全身化学療法を積極的に行っています。

さらには中間期肝癌では、全身化学療法と肝動脈化学塞栓療法を組み合わせた集学的治療も実施しています。また、非アルコール性脂肪性肝炎、アルコール性肝障害に対しても新しい診療を行っています。とくに非アルコール性脂肪性肝炎については、関連する診療科と連携しながらFib-4 indexを用いた症例の拾い上げを行っています。

胆道・膵疾患に対しては、新しい超音波内視鏡(EUS)や経口胆道鏡などの機器を導入し、患者さんの体に負担の少ない低侵襲な内視鏡治療を積極的に行っています。

胆石(胆管結石)に対する内視鏡治療(ERCP)を多数行っており、巨大な結石や胃の手術後などの治療困難症例でも対応が可能です。

慢性膵炎に合併する膵石は、痛みや急性増悪の原因となります。膵石は固く、慢性膵炎による膵管狭窄をしばしば伴うため内視鏡的治療が難しい場合も多いです。当院は膵石治療が可能な体外衝撃波破砕(ESWL)装置を保有しており、治療経験が豊富な専門医が治療戦略を立て、治療にあたります。

上記のような内視鏡治療だけでなく、原発性硬化性胆管炎(PSC)や自己免疫性膵炎(AIP)といった自己免疫性胆膵疾患と呼ばれる稀な疾患の診断・治療も得意としています。

また、近年人間ドックなどで膵のう胞を発見される患者さんが増えています。膵のう胞は膵がんの高危険群であることが知られており、適切な経過観察が推奨されています。

当科では、膵のう胞に対する外来での超音波内視鏡(EUS)検査も積極的に行っています。

消化管疾患では内視鏡を駆使した各種治療法に力を入れています。出血性潰瘍に対する内視鏡的止血術としてクリップ法、エタノール注入法、アルゴンプラズマ凝固法などを行っています。食道静脈瘤では硬化療法と結紮療法を組み合わせて、95%以上の止血率を得ており、予防的治療も積極的に行っています。

治療困難な胃静脈瘤に対してはシアノアクリレートを用いた硬化療法とバルーン下逆行性経静脈的塞栓術(BRTO)を実施し、緊急止血と予防的治療に良好な成績を上げています。

また、早期食道癌、胃癌、大腸癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術、胃ポリープ、大腸ポリープ、大腸腺腫に対する内視鏡的粘膜切除術も行っています。経口摂取不能症例に対する内視鏡的胃瘻造設術も数多く行っております。

潰瘍性大腸炎、クローン病では血球成分吸着除去療法、生物学的製剤、免疫調整薬、免疫抑制薬を併用した集学的治療を行っています。消化管疾患の診断ではカプセル内視鏡検査とダブルバルーン小腸内視鏡検査を併用して、原因不明の消化管出血の診断を行っています。

主な疾患

- 急性肝炎(A型、B型、C型など)

- 劇症肝炎、急性肝不全

- 慢性肝炎、肝硬変症(B型、C型など)

- 肝細胞癌

- アルコール性肝障害

- 脂肪肝、非アルコール性脂肪性肝炎

- 自己免疫性肝疾患

- 胆石、胆嚢炎、胆管炎

- 急性膵炎

- 慢性膵炎、膵石

- 自己免疫性膵炎

- 原発性硬化性胆管炎

- 膵のう胞

- 膵癌、胆管癌、胆嚢癌

- 食道静脈瘤、胃静脈瘤

- 逆流性食道炎、胃炎、腸炎

- 胃潰瘍、十二指腸潰瘍

- 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病など)

- 消化管ポリープ(胃ポリープ、大腸ポリープなど)

- 消化管腫瘍(食道癌、胃癌、大腸癌など)

主な症状

- 健康診断で、肝機能検査の数値に異常があると言われた。

- 健康診断で、便に血が混ざっている、または便潜血陽性と言われた。

- 健康診断で、消化管レントゲン検査や腹部超音波検査の結果に異常があると言われた。

- 健康診断で、ピロリ菌に感染していると言われた。

- 健康診断で、膵のう胞があると言われた。

- 皮膚や眼球が黄色くなった、尿がコーラ色になった(黄疸)。

- 急に体重が増え、手足がむくんだり、お腹がでてきた(腹水)。

- お腹が痛い。背中が痛い。

- 吐き気や胸やけがある。

- 食べた物や血液などを吐いた。

- 食べ物がつかえる。

- 食欲がない。

- 体重が減り続ける。

- 下痢が続く。

- 頑固な便秘がある。

- 血便がでた。黒い便が出た。

- 最近、便が細くなった。

- お腹にしこりがある。

- お腹が張る。

インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書作成

インターフェロンフリー治療(再治療)に対する意見書の作成までの流れ

病気の説明と治療方法

肝細胞がん

症状

初期は無症状。がんが増大すると、腹部膨満感や上腹部痛、黄疸がみられる

胆管結石・胆管炎

症状

発熱、腹痛、黄疸

胃手術後の患者さんの胆管結石

症状

発熱、腹痛、黄疸

慢性膵炎・膵石

症状

腹痛、下痢、脂肪便

膵のう胞

症状

特になし

食道胃静脈瘤

症状

破裂するまでは無症状。破裂すると吐血、下血、貧血、ショック症状。重篤な場合は出血性ショックで死亡することもある