病気の説明と治療⽅法

耳鼻咽喉科・神経耳科

Otorhinolaryngology/Neuro-Otology

電話受付時間 08:30~17:30

耳の病気と治療方法

鼓室形成術、癒着性中耳炎、アブミ骨手術、人工内耳、外リンパ瘻閉鎖術(外部サイト)などの高度な耳科手術治療を専門にしています。

術後成績は国内トップレベルです。

術後成績は国内トップレベルです。

昨年度手術症例数

耳科手術 189件(鼓室形成、アブミ骨手術、人工内耳、鼓膜形成)術後成績

鼓膜穿孔閉鎖率は100%で我々の用いているサンドイッチ法は自信をもってお薦めできる方法です。聴力改善(耳科学会新基準)は下記の通りで、良好な成績でした。

術式別の聴力改善成功率: 鼓室形成1型91% アブミ骨手術100%

治療方法を全て開く

慢性穿孔性中耳炎

症状

難聴、耳だれ

治療方法

解説

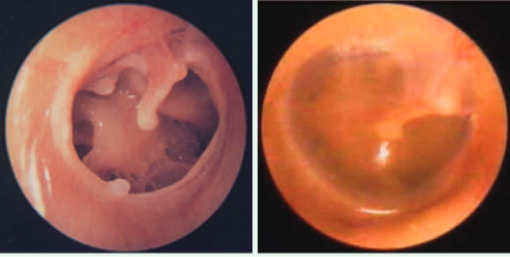

繰り返す感染や鼓膜換気チューブ留置を契機にして、鼓膜に穴(穿孔)が残り、難聴や耳だれが出る病気です。耳だれは、抗生剤の内服・点耳薬、耳の処置で改善することが可能ですが、病気を完全に治すには、鼓膜の穴をふさぐ必要があります。

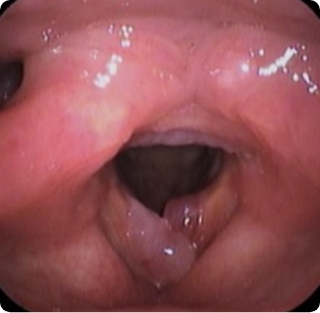

左は慢性中耳炎の鼓膜 右は正常鼓膜

左は慢性中耳炎の鼓膜 右は正常鼓膜治療方法

穴を閉鎖する方法は下記の3つに分かれます。鼓膜の状態や、聴力に応じて、適切な閉鎖方法を選択します。

1)鼓室形成術:鼓膜の穿孔が大きい時、中耳にある耳小骨の動きが悪い時、などではこの方法を選択します。われわれはサンドイッチ法と言って、耳の後ろを切開して、鼓膜を2枚に剥がしてその間に筋膜を挿入する方法で行っています。鼓室形成術による穿孔閉鎖率は100%で、耳小骨の操作もできるため、すべての慢性中耳炎に対応可能です。

2)鼓膜形成術:耳小骨の操作が不要の時に行います。通常は、穿孔が小さい時のみに可能です。しかし、当科では重層留置法というご自分のからだから採取した皮下組織を耳の穴を通し、穿孔から鼓室内に充填するように挿入し、その刺激で鼓膜を再生させるという新しい鼓膜形成術を開発し、大きな穿孔に対しても本法で対応しています。条件により、日帰り、両側同時も可能で、生体のりなどの血液製剤や特殊な医療材料を必要としません。からだへの負担が少ないので、5~90歳と広い範囲の年齢の方を対象とし、過去700例以上施行し、穿孔縮小、聴力改善率は90%前後です。従来の方法を受け、経過が思わしくない方にも対応させていただいていますのでお気軽にご相談ください。

3)鼓膜再生療法:鼓室形成術、鼓膜形成術は原則全身麻酔で行うため入院が必要です。一方鼓膜再生療法は外来で行うことが可能です。トラフェルミンという組織増殖因子を浸したスポンジを穿孔に詰め込むことで穿孔を閉鎖します。最高4回まで行うことが可能で、穿孔閉鎖率は70~80%と言われています。簡便な方法ですが、耳だれが続いている場合はできません。

閉じる

真珠腫性中耳炎

症状

難聴、耳だれ、耳からの出血

治療方法

解説

鼓膜の成分の一部が奥に入り込むこと(これを「真珠腫」と呼びます)で生じる病気です。真珠腫は骨を壊し、難聴、耳だれの原因になり、進行すると顔面神経麻痺、めまい、髄膜炎を生じる可能性があります。真珠腫を根治するには手術が必要ですが、2つのタイプの再発の予防が重要です。①手術により真珠腫が完全に取り切れない場合、遺残再発、が生じます。顔面神経の上、骨の裏などの真珠腫が存在する場合は、遺残再発が起こりやすくなります。その場合は、「二期手術」といって、最初の手術から6か月~1年後に、再度手術を行い、完全に摘出します。②手術後に再度鼓膜の成分が奥に入り込み場合を、再形成再発、と呼びます。再形成再発の予防には、手術後の通院も重要です。そのため、当科では紹介元の近隣のクリニック・病院とも連携し、患者さんが通いやすい体制を整えています。治療方法

根治には手術が必要です。手術は、耳の後ろを切開して、顕微鏡で観察しながら真珠腫を摘出します。症例に応じて内視鏡を併用、レーザーを使用し遺残再発・合併症を減らしています。また聴力改善にもさまざまな工夫をしており、学会基準の聴力成功率は80%程度です。また再形成再発の予防にも力を入れています。手術後に定期的に鼓膜を確認し、鼓膜換気チューブやオトヴェントを使用しています。閉じる

耳硬化症

症状

難聴

治療方法

解説

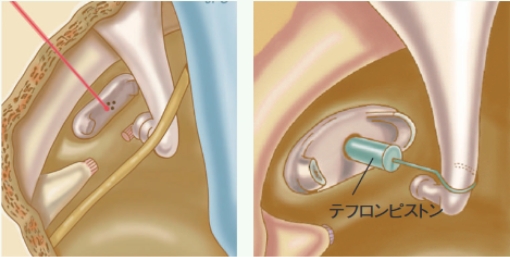

耳小骨の一つであるアブミ骨が動きにくくなることで、徐々に難聴が進行する病気です。難聴は、両耳の場合、片耳の場合いずれもあります。男性に比べて女性にやや多く、妊娠で難聴が悪化することもあります。思春期ころから発症し、30~40代で症状が出現することが多いため、仕事などで困っている患者さんが多くいます。

治療方法

聴力の改善には手術が必要です。手術では、アブミ骨の一部を除去した上、穴をあけてテフロンピストンを挿入することで聴力の改善が得られます。非常に繊細な手術であり、内耳に障害が加わることで、難聴の悪化、めまいが生じる可能性があります。より安全に手術を行うため当科ではレーザーを使用しています。閉じる

外リンパ瘻

症状

難聴、めまい

治療方法

解説

外リンパ瘻は、強く鼻をかんだ、くしゃみをした、耳かきをしていたら子どもがぶつかった、頭部外傷や全身打撲をおった、などをきっかけに内耳と中耳の間に穴(瘻孔(ろうこう))ができる病気ですが、明らかな原因なく発症する場合もあります。瘻孔から外リンパという液体が漏れ出すことで症状が出ます。症状としては、さまざまなタイプの難聴(進行性、変動性、再発性など)やめまい(難治性めまい、平衡障害、歩行障害)が生じます。外リンパ瘻は、症状が多彩なため、症状から診断するのは非常に難しい病気ですが、埼玉医大では外リンパ瘻の生化学的確定診断法(CTP検査)を開発し、CTP検査は2022年7月には保険収載されました。治療方法

瘻孔は自然に閉鎖する場合もありますが、自然閉鎖しない場合は、手術により瘻孔をふさぐことで根治できます。手術により、めまいはほとんどの患者で改善します。原因不明のフラフラ感で長年悩んでいた方が実は外リンパ瘻で、手術によって著明に症状が改善する場合もあります。難聴は、早期に手術をすることで改善しやすいと報告されています。

閉じる

遺伝性難聴

症状

難聴

治療方法

解説

近年、遺伝子が原因で難聴になっている方が少なくないことが分かってきました。難聴の経過や家族の難聴から遺伝性難聴が疑われる方もいらっしゃいます。原因遺伝子の種類によって、難聴の程度、経過、その他の症状の有無は異なります。血縁者に難聴の方がいらっしゃらない方でも、遺伝性難聴の場合もあります。治療方法

遺伝性難聴の検査は、血液検査で行います。検査を行う前には、専任の遺伝カウンセラーと一緒に何が不安か、検査したらどんなことがわかるか、どんなメリットがあるのか、丁寧に、ゆっくり時間をかけてご説明しています。原因が特定された場合は、その疾患に応じて適切な治療法などを説明いたします。閉じる

人工内耳(人工聴覚機器)

症状

難聴

治療方法

解説

人工内耳は最も普及している人工臓器の1つであり、両側高度難聴者で補聴器装用を行っても会話の聴取が困難な方が対象となります。対象は小児から成人まで幅広く手術が可能です。人工内耳は手術してすぐに聞こえるわけではなく、手術後のリハビリテーションを行うことで徐々に言葉の聞き取りが向上していきます。また、小児言語獲得前のお子さんは、言語獲得のために療育(教育)機関と連携し、リ‐ハビリテーションを行っていく必要があります。

治療方法

人工内耳埋め込み術の方法:耳の後ろを切開して、電極を内耳に入れるルートを作成します。顔面神経を保護するため、手術中は神経のモニタリングを行います。閉じる

聴覚情報処理障害(Lid/APD)

症状

騒がしい場所で聞き取りにくい、早口だと聞き取れない

治療方法

解説

聴覚情報処理障害とは、「聞こえている」のに「聞き取れない」「聞き間違いが多い」という症状を示すものです。特に騒がしい場所(雑音下)や早口の聞き取りなどになると、聞きにくくなるという訴えがみられます。しかし、病態や診断基準、対応方法についてはまだ明らかではないことも多い状況です。治療方法

聴覚情報処理障害の検査を施行し、症状説明ならびに対応方法の指導を行っております。閉じる

鼻の病気と治療方法

治療方法を全て開く

慢性副鼻腔炎

症状

鼻閉 嗅覚障害 後鼻漏

治療方法

解説

副鼻腔は前頭洞、篩骨洞、上顎洞、蝶形骨洞の4つの空間に分かれ、さらにその中で小さな空間を有します。この複雑な空間の中で炎症を起こすことを副鼻腔炎といいます。細菌感染による副鼻腔炎(いわゆる蓄膿症)、アレルギー性の好酸球性副鼻腔炎、歯の感染による歯性上顎洞炎、カビによる真菌性副鼻腔炎など多岐にわたります。当院ではそれぞれに適した治療法をご提案致します。治療方法

慢性副鼻腔炎の治療は内服治療を行い改善がない場合は手術治療になります。内視鏡手術の普及から30年以上経過し、手術技術とともに手術支援機器も発達しています。安全で患者さんの負担の少ない手術です。当科では大学病院ならではの専門的な技術で再発の少ない手術治療を心がけています。慢性副鼻腔炎の中で、好酸球性副鼻腔炎という病態があります。これは喘息とも関連した疾患で、副鼻腔の形態異常ではなく体質による病気で、手術後に再発することがあります。以前は再発した場合、再手術を行なっておりましたが現在では生物学的製剤という体質を抑える薬があります。当科では手術治療と生物学的製剤を組み合わせた新しい治療を提供致します。閉じる

副鼻腔真菌症

症状

後鼻漏 咳

治療方法

解説

副鼻腔真菌症とは副鼻腔にカビ(真菌)が生えてしまう病気です。周りの臓器に浸潤しない非浸潤型と組織を侵食する浸潤型に分けられます。非浸潤型が長期経過とともに浸潤型へ移行すると言われています。非浸潤型は自覚症状なく、CTなどで偶発的に発見されることが多いです。一方、浸潤型では真菌が血管内や、眼窩内、頭蓋内に浸潤していくことにより痛み、痺れ、視力障害など様々な症状を引き起こします。通常高齢者や糖尿病などで免疫力がおちているときになります。放置すると死に至る怖い病気です。治療方法

非浸潤型では予防的手術を行います。浸潤型では手術治療に加え、抗真菌剤の長期の投与が必要になります。閉じる

副鼻腔嚢胞

症状

頬部の痛みや圧迫感

治療方法

解説

副鼻腔に袋ができ、液体や膿が貯留することがあります。徐々に大きくなっていくことから、時に眼球を圧迫したり、頭蓋底を壊したりします。過去に行われていた歯茎から行う副鼻腔手術の合併症のひとつとしても知られています。治療方法

手術は通常内視鏡的に行い、嚢胞を開放し、内容物を吸引除去します。術後開放部が再狭窄することがあるので、嚢胞開放部を鼻粘膜弁で被覆することで再発を防止する工夫などもおこないます。閉じる

鼻性視神経症 外傷性視神経症

症状

視力障害 物が二重に見えるなど

治療方法

解説

副鼻腔炎の炎症が視神経に及んだり外傷(ケガや事故)により視神経を守る骨が折れることにより視力障害をきたす病気です。炎症の度合いや場所により症状の出現時期、重症度が異なります。また糖尿病、ステロイドなどを長期で使用している方に多いです。治療方法

ステロイドや抗菌薬など治療が奏功しない場合は手術により視神経の炎症をとる必要があります。発症から治療までの時間がとても大事な病気です。当院では眼科と密に連携し適切な時期に手術治療をご案内致します。閉じる

鼻副鼻腔腫瘍

症状

鼻閉 鼻出血

治療方法

解説

鼻や副鼻腔にも腫瘍性病変ができてしまうことがあります。良性腫瘍で最も多いのが乳頭腫という腫瘍です。この腫瘍は基本的に良性ですが、時に悪性化します。悪性化する前の早めの手術が重要です。治療方法

近年開発された様々な内視鏡手術技術を駆使して、原則内視鏡手術での一塊切除を試みます。再発症例に関しても腫瘍の基部をなるべく確認し再発率の低い手術を目指しています。悪性腫瘍に関しては埼玉医大国際医療センターと連携し対応します。手術治療は当院もしくは埼玉医大国際医療センターで合同で行い、術後は埼玉医大国際医療センターで適切な治療をお願いしております。

閉じる

鼻中隔弯曲症

症状

鼻閉

治療方法

解説

右の鼻と左の鼻を隔てる壁を鼻中隔といいます。どちらかに弯曲し凸側の鼻を狭めることで鼻閉を生じるものを鼻中隔弯曲症といいます。治療方法

弯曲部分に応じて手術方法を分けています。近年、鼻中隔前弯といわれる前方の弯曲による鼻閉患者さんが増えています。鼻中隔前弯矯正は難しい術式とされていましたがMCAST法という術式の採用で手術時間が短縮し患者さんの負担軽減につながっています。

- Hosokawa Y, et al. Effectiveness of modified cutting and suture technique for endonasal caudal septoplasty in correcting nasal obstruction and preventing nasal tip projection loss. J Otolaryngol Head Neck Surg. 2021 Jun 16;50(1):35. doi: 10.1186/s40463-021-00516-y

閉じる

外鼻形成術

症状

眼球運動障害 眼球陥凹

治療方法

解説

鼻づまりの原因は、鼻中隔弯曲症や下鼻甲介の肥大が原因となることが多いですが、時には外鼻の変形(鼻のかたちの変形)により鼻の中が狭くなり鼻づまりを起こしている方もいらっしゃいます。治療方法

当院ではこのような鼻閉患者さんに対して、美容整形外科で行っているような外鼻切開手術を用いて外鼻の形を治すとともに、内視鏡で鼻の奥隅々まで鼻閉の原因を除去する術式で鼻閉改善を図っております。症例に応じて形成外科と連携し最適な治療をご提案致します。閉じる

眼窩骨折

症状

眼球運動障害 眼球陥凹

治療方法

解説

交通事故、スポーツ、けんかなどにより、眼球の収まる眼窩が骨折し眼窩内組織が上顎洞や篩骨洞という副鼻腔に陥頓することで眼球運動障害や眼球陥凹をきたします。治療方法

陥頓した脂肪の量が少なければ通常保存的治療(経過観察)で改善しますが、障害の程度によっては手術が必要になります。手術の方法としては内視鏡的に鼻から行う方法、下眼瞼(目の下)を切開する方法があります。当院では耳鼻咽喉科と形成外科が連携し患者さんごとに適切な治療を提供致します。閉じる

アレルギー性鼻炎

症状

くしゃみ 鼻水 鼻づまり

治療方法

解説

ハウスダストやスギといった抗原(原因物質)に反応してしまう方には免疫療法という治療法もあります。今までは皮下注射が必要でしたがですが、現在はスギ花粉症、ダニアレルギー性鼻炎に対して舌下免疫療法(口の中で溶かすタブレット)を行っています。免疫療法は入院治療を必要としない体質改善ともいえる治療です。しかし、効果実感まで時間を必要とします。手術治療は効果の実感までが短期間ですが入院治療が必要です。当院ではアレルギーセンターと耳鼻咽喉科が連携し舌下免疫療法、手術治療、そのほかの治療を患者さんごとにうまく組み合わせ治療にあたっています。治療方法

一年中、鼻水、鼻づまり、くしゃみに悩まされている方は多くいらっしゃいます。 通常は薬物療法が選択されることが多いのですが、薬物療法抵抗性、あるいは薬物療法が続けられない方も多くいらっしゃいます。そんな方には手術療法をおすすめしています。 当科では有効性が高い入院による後鼻神経切断術+下鼻甲介粘膜下組織切除術を施行しています。劇的な鼻症状の改善が期待できます。0.2%ほどの術後出血のリスクがありますが、多くの患者さんが大きな問題なく鼻症状の改善を自覚されています。閉じる

萎縮性鼻炎Empty nose syndrome

症状

鼻閉 鼻の痛み 乾燥など

治療方法

解説

主に鼻閉改善を目的とした下鼻甲介手術の術後に発生する病気です。下鼻甲介は鼻の中を加湿し気流を保つ役目があります。過度に切除された、もしくは萎縮した下鼻甲介では鼻の中で空気が鬱滞しうまく鼻呼吸ができず鼻の中が乾燥するといった症状が出ます。まだまだ不明な点の多い病気ですが当院では新たな治療法としての手術を開発し適応のある方へ提供しています。治療方法

Empty nose syndromeの手術治療は何らかの組織を移植することで鼻の中を狭めることです。肋軟骨、耳介軟骨、脂肪などが報告されていますが、当院では移植物として自家真皮脂肪を用いた術式を開発しました。患者さんの下鼻甲介の欠損部位や状態に合わせて、患者さんと相談しながら治療を提供致します。閉じる

喉頭(咽頭)・音声/嚥下の病気と治療方法

治療方法を全て開く

声帯ポリープ

症状

嗄声(声がれ)

治療方法

解説

声帯の縁に好発する腫瘤です。一般的に、声の濫用、喫煙、局所的な炎症などが誘因とされており、嗄声(声がれ)が生じます。誰にでも生じ得る、一般的な疾患です。発声方法とも関連が深いといわれています。嗄声が続く場合、声帯ポリープ以外にも、声門癌などの悪性腫瘍の可能性も否定できないため、耳鼻咽喉科での精査が必要です。治療方法

改善しない嗄声の症状がある場合は、内服やリハビリテーションによる保存的治療が必要です。また、保存的な治療で改善しない場合は、手術が必要になります。手術治療は二泊三日の入院治療となりますが、手術後1週間は発声せず、声の安静を保つ必要があります。

閉じる

声帯結節

症状

嗄声(声がれ)

治療方法

解説

声帯の前方に、多くの場合両側に対称性に生じる結節様の病変です。声を多く使う職業(保育士、教師、職業歌手、インストラクターなど)の方に多く生じます。

治療方法

内服や声の衛生指導、発声指導等のリハビリテーションによる保存的治療が必要です。当科では、言語聴覚士(ST)による音声指導、リハビリテーションを積極的に行なっています。保存的治療で改善しない場合は、手術治療が必要になります。手術治療は二泊三日の入院治療となりますが、術後1週間は発声せず、声の安静を保つ必要があります。当科では、職業歌手の手術治療も多く手掛ける客員教授 田山二朗医師(前国立国際医療研究センター 医長)の指導による手術を受けることができます。閉じる

ポリープ様声帯

症状

嗄声(声がれ)

治療方法

解説

声帯が全長に渡り浮腫状に腫脹した状態です。基本的には喫煙が原因であるため、禁煙が必要です。

声帯の腫脹が増悪することで、呼吸苦を呈することもあり注意が必要です。

治療方法

治療の基本は禁煙となります。声帯の腫脹が高度の場合は、手術治療により腫脹した声帯の減量を行う必要があります。

閉じる

声帯萎縮

症状

嗄声(声がれ)

治療方法

解説

加齢などの影響により、声帯が萎縮し、発声時に声帯の間から空気が漏れて嗄声が生じます。個人差はありますが、歳を重ねて嗄声が生じている場合は、内視鏡での診断が可能です。治療方法

当科では、萎縮した声帯にボリュームを出すための、声帯内コラーゲン注入術を積極的に行なっています。外来、局所麻酔下で日帰りでの治療が可能です。定期的にコラーゲン注入を行うことで、良好な音声を保つことができます。閉じる

声帯麻痺

症状

嗄声(声がれ)

治療方法

解説

声帯麻痺が生じることで、発声時に声帯が閉まらずに空気が漏れてしまうことで嗄声が生じます。声帯麻痺の原因は多岐に渡りますが、声帯の運動を支配する反回神経の障害が原因となることが多いです。反回神経が走行する範囲で何らかの障害を受けることで、声帯の麻痺が生じます。原因は、大動脈瘤や悪性腫瘍(甲状腺癌、食道癌、肺癌、縦隔腫瘍などの浸潤)、各種疾患による頚部・縦隔リンパ節腫脹など様々です。重篤な疾患の初発症状として声帯麻痺が生じていることがあるため、声帯麻痺を認めた場合は原因検索のためのCTなどの画像検査が必要です。治療方法

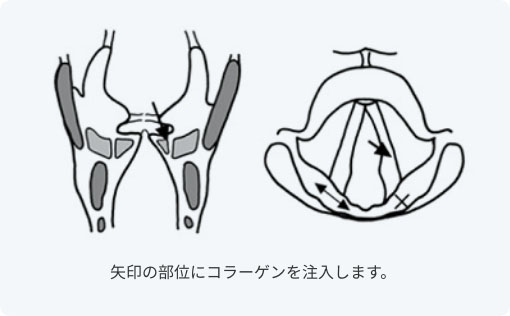

声帯麻痺が不可逆性の場合、固定した声帯の位置を修正して嗄声を改善することのできる披裂軟骨内転術や、声帯にボリュームを出すための声帯内コラーゲン注入術などの専門的な治療介入が必要となります。1)声帯内コラーゲン注入術

加齢に伴う声帯萎縮や声帯溝症、声帯麻痺に対して行う手術です。

ボリュームを失った声帯にコラーゲンを注入することで、嗄声を改善させることができます。外来、局所麻酔下で行います。

加齢に伴う声帯萎縮や声帯溝症、声帯麻痺に対して行う手術です。

ボリュームを失った声帯にコラーゲンを注入することで、嗄声を改善させることができます。外来、局所麻酔下で行います。

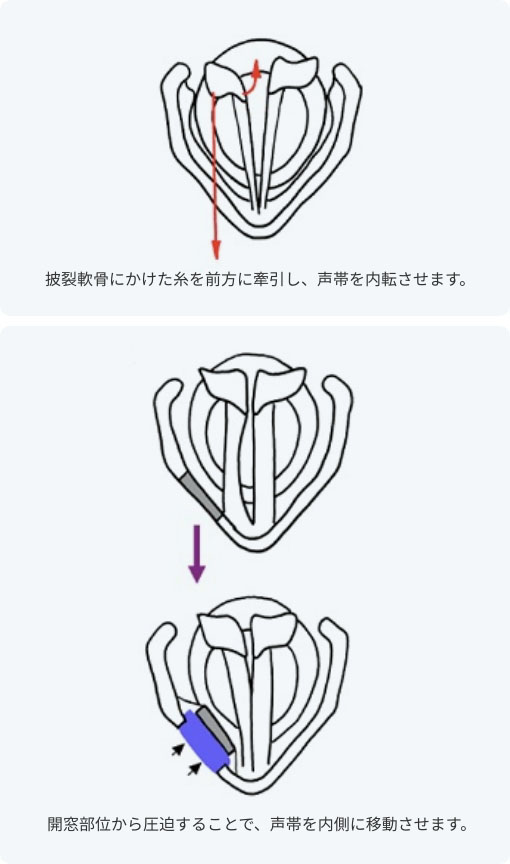

3)喉頭形成術

声帯麻痺により生じた、比較的重症の嗄声に対して行う手術治療です。

①披裂軟骨内転術:

披裂軟骨筋突起に糸をかけ、前方に牽引することで披裂軟骨を内転させることで、外側で固定した声帯を内側に移動させることで嗄声を改善させます。

②甲状軟骨形成術Ⅰ型:

甲状軟骨に窓枠を開け、シリコンブロックやゴアテックスなどという医療用材料を用いて声帯を内側に移動させる手術です。局所麻酔下で、患者さんに声を出してもらいながら、最も発声しやすい位置で声帯を固定します。

声帯麻痺により生じた、比較的重症の嗄声に対して行う手術治療です。

①披裂軟骨内転術:

披裂軟骨筋突起に糸をかけ、前方に牽引することで披裂軟骨を内転させることで、外側で固定した声帯を内側に移動させることで嗄声を改善させます。

②甲状軟骨形成術Ⅰ型:

甲状軟骨に窓枠を開け、シリコンブロックやゴアテックスなどという医療用材料を用いて声帯を内側に移動させる手術です。局所麻酔下で、患者さんに声を出してもらいながら、最も発声しやすい位置で声帯を固定します。

閉じる

摂食・嚥下障害

症状

むせる 咳き込む

治療方法

解説

日本は世界でも類をみない超高齢社会を迎え、嚥下障害やそれに伴う肺炎が増加し、その対応が急務です。耳鼻咽喉科では嚥下専門外来を設け、外来で簡易に行える内視鏡下嚥下機能検査(VE)などを施行し、迅速な嚥下機能評価を行なっています。また、摂食嚥下障害に対する外科的治療についても積極的に対応しています。

治療方法

摂食嚥下障害に対する外科的治療としては、誤嚥防止術、嚥下機能改善手術があります。いずれも専門性の高い手術ですが、当科では音声・嚥下機能障害の外科的治療の専門家である客員教授 田山二朗医師(前国立国際医療研究センター 医長)の指導のもと、多くの手術治療を行なっています。1)誤嚥防止術

当科では、誤嚥性肺炎を繰り返す患者さんや、神経変性疾患など、重症の嚥下障害を有する患者さんに対して誤嚥防止術を施行しています。①声門閉鎖術

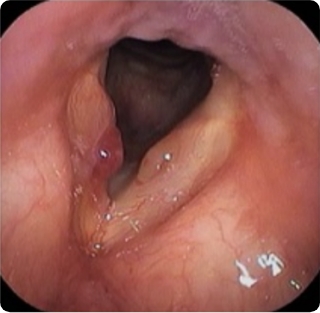

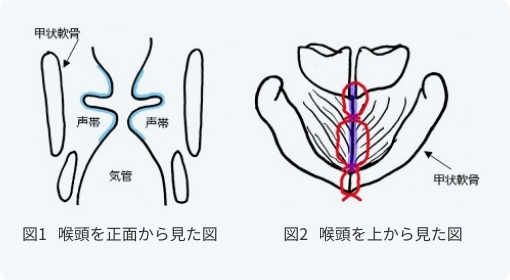

発声の役割を担っている声帯を縫合し、喉頭を閉鎖することで誤嚥を完全に防止することができる手術です。声帯を縫合してしまうため、音声機能は喪失してしまいますが、侵襲が少なく、比較的短時間で施行できます。

図1の水色の部分の粘膜を剥離し、図2のように声帯のレベルで縫合し喉頭を閉鎖する事で、誤嚥を防止します。

発声の役割を担っている声帯を縫合し、喉頭を閉鎖することで誤嚥を完全に防止することができる手術です。声帯を縫合してしまうため、音声機能は喪失してしまいますが、侵襲が少なく、比較的短時間で施行できます。

図1の水色の部分の粘膜を剥離し、図2のように声帯のレベルで縫合し喉頭を閉鎖する事で、誤嚥を防止します。

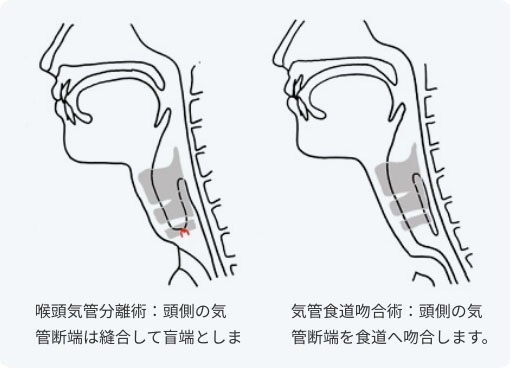

②喉頭気管分離術

頚部で気管を離断することで、完全に誤嚥を防止する手術です。手術後は発声が不可能となりますが、喉頭は温存されているため、症状が改善し将来的に誤嚥のリスクがなくなるような場合は、離断した気管を喉頭と縫合することで、再度発声が可能となります。

頚部で気管を離断することで、完全に誤嚥を防止する手術です。手術後は発声が不可能となりますが、喉頭は温存されているため、症状が改善し将来的に誤嚥のリスクがなくなるような場合は、離断した気管を喉頭と縫合することで、再度発声が可能となります。

2)嚥下機能改善手術

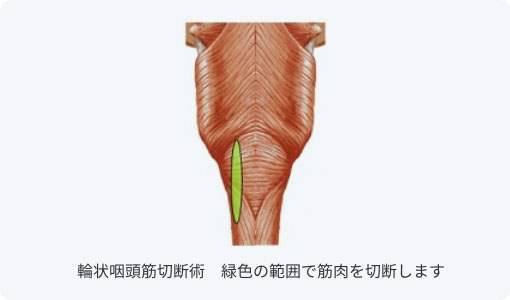

喉頭の機能を温存、改善させる手術で、基本的には障害された機能の補填を行います。しかし、手術単独で嚥下機能を改善することは困難であり、リハビリテーションが必須となります。適応となる患者さんはそれほど多くはありませんが、基本的には脳血管障害後の患者さんなどに施行されます。①輪状咽頭筋切除術

輪状咽頭筋切断術は、食道括約筋である輪状咽頭筋を切除することで、食道入口部を広げて食事を通過させやすくする手術です。何らかの原因で、食道入口部弛緩不全がある嚥下障害の患者さんが対象となり

輪状咽頭筋切断術は、食道括約筋である輪状咽頭筋を切除することで、食道入口部を広げて食事を通過させやすくする手術です。何らかの原因で、食道入口部弛緩不全がある嚥下障害の患者さんが対象となり

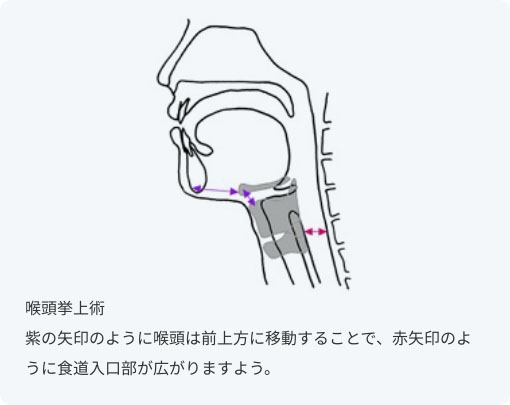

②喉頭挙上術

喉頭挙上術は、咽頭期嚥下において喉頭挙上が障害されるか遅延する病態で施行される手術です。下顎骨、舌骨、甲状軟骨のいずれかを近接させ固定しすることで、挙上期の誤嚥を予防し、また喉頭が前上方に移動するため、食道入口部を広げることが可能となります。

喉頭挙上術は、咽頭期嚥下において喉頭挙上が障害されるか遅延する病態で施行される手術です。下顎骨、舌骨、甲状軟骨のいずれかを近接させ固定しすることで、挙上期の誤嚥を予防し、また喉頭が前上方に移動するため、食道入口部を広げることが可能となります。

閉じる