医療人育成支援センター

NEWS&TOPCS

センター長あいさつ

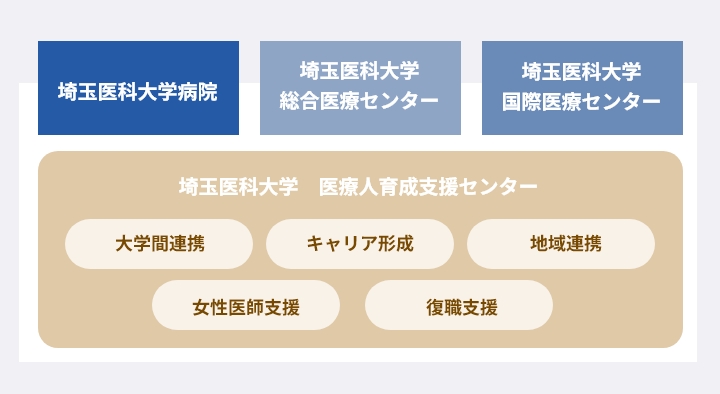

卒前から卒後そして生涯教育へと切れ目無く繋がる医療人の教育・育成は、大学および教育病院において極めて重要な課題です。しかしながら、最高の教育の場である大学においてでさえも、近視眼的な考えやセクショナリズム、過大な専門指向などのため、優秀な医療人の育成に必要となる部署を越えた共同作業や情報共有が十分に行われているとは言えませんでした。そのため、総論的かつ長期的な視野に立って一人一人の医療人を育成する上で必要なリーダーシップを発揮する統括的な組織が必要だとの認識が従来から高まってきていました。このような状況にあって埼玉医科大学では、大学間および地域の医療施設と埼玉医科大学の連携を含む社会貢献活動を推進し、特に地域医療に従事する優秀な医療人の育成を推進することを主たる目的に、平成22年度に大学組織に直結する大学横断的でボーダーレス・バリアフリーな組織として埼玉医科大学医療人育成支援センターを設立させました。

当センターが行う実際の活動は、1)卒前・卒後教育、キャリア形成教育、生涯教育、女性医師支援、シミュレーションラボ、などの多方面に亘る力を結集して、埼玉医科大学病院群に勤務する医師を中心とした医療人の生涯にわたる支援を進め、2)地域の医療施設との連携に必要な環境の整備や、地域で活躍する医療人への支援策を企画、実施し、その評価を行い、3)連携大学間の人事交流事業の推進を行い、より広い視野と知識を有する医療人の育成を支援することで、そのため定期的に運営会議を開き、委員間の情報共有と企画の推進を行っています。以上の様に当センターの活動領域は広域・多岐にわたるため、機能的に以下の部門に分け、それぞれに部門長をおき業務の効率的な遂行を目指しています。

当センターが行う実際の活動は、1)卒前・卒後教育、キャリア形成教育、生涯教育、女性医師支援、シミュレーションラボ、などの多方面に亘る力を結集して、埼玉医科大学病院群に勤務する医師を中心とした医療人の生涯にわたる支援を進め、2)地域の医療施設との連携に必要な環境の整備や、地域で活躍する医療人への支援策を企画、実施し、その評価を行い、3)連携大学間の人事交流事業の推進を行い、より広い視野と知識を有する医療人の育成を支援することで、そのため定期的に運営会議を開き、委員間の情報共有と企画の推進を行っています。以上の様に当センターの活動領域は広域・多岐にわたるため、機能的に以下の部門に分け、それぞれに部門長をおき業務の効率的な遂行を目指しています。

医療人育成支援センター センター長 三村 俊英

センター長 三村俊英

センター長 三村俊英

医療人育成支援センター

- 卒前部門

- 初期臨床研修部門

- キャリア形成支援部門

- 生涯学習部門

- 女性医師支援部門

- シミュレーション教育部門

- 地域医学推進センター

- 地域枠奨学金部門

- 基礎医学部門

卒前部門

本学医学部生のキャリア・デザインを支援するために、医学教育センターと連携して、学生に初期臨床研修、その後の新専門医制度の動向、大学院など卒後の情報提供などを企画し、活動することを目的としています。また医学教育センターを通して、学生の動向、希望などの情報・傾向を収集して、医療人育成支援センターの企画、運営への助言を行います。平成22年度から開始された埼玉県地域枠奨学金および本学地域枠奨学金を受給する学生達への情報提供、相談窓口等の支援を行ってきましたが、平成28年度に地域枠奨学金部門が設立されたことを受け、今後は地域枠奨学金部門に協力する形で支援を行うことになります。

初期研修部門

初期臨床研修の目的は、医療に関わる基本的な知識と技術を習得し、患者さんを全人的に診る臨床能力を身につけ、かつ、適切なプライマリ・ケアを行えるようにすることです。また、この時期に医師としての人格を涵養することも重要です。初期臨床研修に携わる2年間は、将来の皆さんの臨床医としての能力を左右する最も重要な期間です。研修でどれだけ多くの患者さんの診療に関わる事ができるか、そしてどれだけ多くの事を学ぶ事ができるか、それによって将来の臨床能力に大きな差が生まれます。医師としての臨床能力の多くはこの時期に養われると言っても過言ではありません。埼玉医科大学の理念は”良き臨床医の育成”であり、そのため、医師の臨床能力の向上に特に力を注いでいます。埼玉医科大学は3つの基幹型の大学病院を持ち、それぞれに特徴をもった診療科があります。専門診療科で経験豊富な指導医のもと、様々な診療経験を積む事ができます。初期研修プログラムの中には3病院共通の自由度の高いプログラムが用意されています。例えば、3病院自由選択プログラムでは、3病院の中から皆さんが希望する診療科を回ることができます。この他、研修医の希望に応じて最も適切なプログラムを選択できるようになっています。

3つの埼玉医科大学病院は埼玉西部地区の基幹病院であり、沢山の患者さんが来院されます。地域に根ざした大学病院であり、多くの疾患を経験する事ができます。この症例数の多さは、皆さんの診療経験にとって最も重要なポイントです。 この病院群には最新鋭の設備が整っており、我々は常に高度先端医療も目指しています。このような環境の下に、科学的な思考やリサーチマインドを持った医師を育成する事も我々の重要な役目です。

最後に最も重要な事、それは優しく熱心なスタッフが揃っている事です。この点はどの病院よりも自慢できるポイントです。是非、3病院に見学に来て下さい。

初期臨床研修医の皆さんが医師として最も大事な時期に埼玉医科大学病院群を研修先として選んで頂ける事を期待しています。そして、皆さんが充実した初期研修生活を送れるように、全スタッフが全力でサポートします。

我々初期臨床研修部門一同、皆さんにと一緒にお仕事ができることを大変楽しみにしています。

キャリア形成支援部門

人生においては、人は誰でも誕生から幼稚園、小学校、中学校、さらに高等教育を受けたり、仕事に就いたりと、様々なキャリアを経て一生を全うします。医療人も同様です。医療人として成長するためには、学部教育、初期臨床研修、後期臨床研修において高い目標を掲げてそれを達成すべくその時に出来る限りの力で実行して行く事です。同時に、一人の文明人として余暇を過ごすことや周囲の人達との良好で心温まる関係を築いていくことも重要で、それらを通して医療人としても成長することが期待出来ます。当部門においては、卒前から卒後にかけて、そして初期臨床研修から専門医研修に亘り、さらにサブスペシャルティ研修から生涯教育に至るまでの、医療人のキャリア形成をサポートして行きます。自分のキャリアを積み上げて行く時に、どのような道があるのか、どのような選択肢を持てば良いのか、また誰に相談すれば良いのかわからない事が多いと思います。このような時に、是非相談に来て下さい。キャリアの積み方、専門医取得法、産業医講習会情報、およびどこの病院で専門医が取得出来るかなどの情報を提供します。さらに、埼玉県内の多くの病院やその他医療機関の医師募集情報なども随時伝える事が出来ます。それ以外にも悩み事等相談に応じます。生涯学習部門

学生時代より医師は、“一生勉強し続けなければならない。”と言われ、このことは実際に医療現場に立った現在でも強く実感しているところです。それではどういったことが勉強したいかを考えると、それぞれの置かれた立場によって異なるものと思いますが、大きく分けると知識、技能、態度といった医学部教育の基礎を更に発展させたもの、とくに最新の試みといったものにわけられるものと思います。その中で知識は各種学会、医師会主催の講演会、各種研究会などを通して、更にはITを利用しても医療情報が簡単に手に入る環境になっています。態度についても同様のツールを用いて情報は得られやすく成っております。しかしながら技能の習得に関しては、いくつかの学会で行なわれていますが、機会は多くありません。そこで生涯学習部門では、皆様の要望に添うような情報の提供のみならず技能の習得あるいはブラッシュアップする機会を広げ広げていきたいと考えています。

女性医師支援部門

埼玉医科大学病院・総合医療センター・国際医療センターには、医師が短時間勤務で正規雇用と同等の処遇で働ける制度があります。しかし、医師としてのキャリアを重ねていく時期に出産、育児が重なると、その両立は容易ではありません。焦らないで、長期的な視座に立ち、先輩からアドバイスを受けることも大切です。

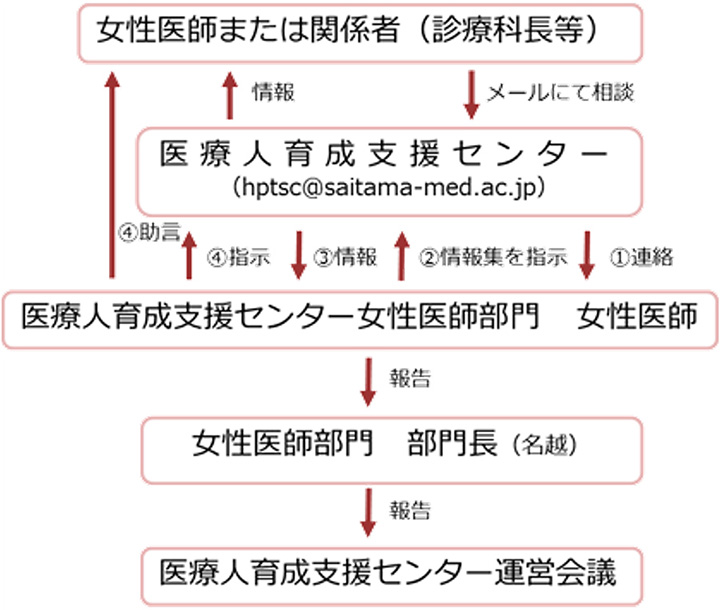

女性医師部門は、女性医師に関する情報提供、アンケートの実施、シンポジウム開催等の活動を行ってきました。さらに、出産、育児、介護のために休業予定、あるいは休業中の医師に対して復職に必要な情報を提供し、医師として働き続けたい女性をサポートする目的で、女性医師就業継続支援窓口を設け、各病院に担当者を配置しました。女性サポートに関する相談であれば、男性の相談も受け付けますので、ご連絡ください。

女性医師部門は、女性医師に関する情報提供、アンケートの実施、シンポジウム開催等の活動を行ってきました。さらに、出産、育児、介護のために休業予定、あるいは休業中の医師に対して復職に必要な情報を提供し、医師として働き続けたい女性をサポートする目的で、女性医師就業継続支援窓口を設け、各病院に担当者を配置しました。女性サポートに関する相談であれば、男性の相談も受け付けますので、ご連絡ください。

シミュレーション教育部門

シミュレーション教育部門は、各種シミュレータを活用した、初期研修、後期研修、チーム医療、復職支援等における各種講習会、実践セミナー等を企画、実施・運営しております。医療の現場での技能習得は、もっぱら指導者・先輩の技能を観て真似することで習得する旧来の職人教育からシミュレータを用いた学習者・研修者主体の能動的なものへと変化しており、本学でも、新臨床研修制度発足に合わせ2004年、スキルスラボが開設され、卒前・卒後の技能教育に活用されてまいりました。初期研修医の導入研修に加え、腹部超音波や内視鏡など高度なシミュレータを用いたトレーニング・実践セミナー、最近では、高規格の全身型シミュレータを用いたシナリオベースドトレーニングも行われるようになってまいりました。

今後も、一人ひとりのスキルアップのみならず、チーム医療実践の研修を目的とした講習会やセミナーなどを企画しますので、ご活用ください。

地域枠奨学金部門

埼玉県地域枠医学生奨学金は、埼玉県の医療を支える人材を育てるため、埼玉県がその修学を補助するために設けた奨学金制度です。それには、奨学金を活用して立派な力ある医師になってほしいという県民からの願いが込められています。地域枠奨学金部門は、卒前から卒後、そして生涯教育をサポートし、地域枠奨学生および貸与を受けてきた医師のキャリア形成に貢献することを目指しています。さらにこれらを通じ、埼玉県民の受ける医療のより一層の充実の一助になれれば良いと考えております。

地域医学推進センター

地域医学推進センターは、埼玉医科大学の地域貢献活動における外部との窓口として平成28年4月1日に設置されました。超高齢化、少子化社会、人口減少社会、特に人口あたり医師数が全国で最も少ない埼玉県において、地域で役に立つ医療人を育成することは、本学の目指す医療人像に書かれている「社会的視点に立った調和と協力・医療人は、医療に従事する様々な職種の人々と協力し、それぞれの立場において指導的役割を果たすよう、統合力を磨かなければならない。医療人は、社会的視野を持ち、健康の保持・増進、疾病の予防から社会復帰、さらに社会福祉に至る保健・医療全般に責任を有することを自覚し、地域の保健・医療に貢献しなければならない。」といった理念に基づく重要な使命です。

地域医学推進センターは、様々な課題を持った地域社会と連携し、本学における教育内容の充実を図るとともに、地域活性化・地域課題の解決への取り組み、公開講座、ボランティア等に関する業務を行います。

基礎医学部門

本学の建学の理念には「すぐれた実地臨床医家の育成」と「自らの成長を主体的に開展する人間」が謳われています。このことはいかに医学・医療が進歩しようとも、その進歩の本質を常に考え、医科学的の探究を通じて社会貢献していく姿勢に言及しています。基礎医学部門は、医療人育成支援センターの運営方針に則り、本学と地域医療を含む社会貢献に資する医学研究・基礎医学に従事しようとする医療人の育成を推進し、その支援を図ることを目的としています。本学の卒前教育においては、広く基礎医学・研究に触れる機会を作ろうと進めていることから、本部門では学部生の研究マインドの育成および、卒前・卒後教育を通じて、医学研究を軸に活躍する医療人を目指す方達のお手伝いをしたいと考えています。事務局

医療人育成支援センター事務室では、初期臨床研修センター事務室も兼ねており初期研修医の管理等も行っています。また、腹部超音波・消化器内視鏡セミナーや外部から講師をお迎えしての女性医師支援セミナー等の準備、調整も行っています。

お問い合わせ

埼玉医科大学

医療人育成支援センター

TEL:049-276-1862/FAX:049-276-2149

E-mail:hptsc@saitama-med.ac.jp

卒前部門に関してのお問い合わせ

埼玉医科大学

大学事務部学務課

TEL:049-276-1109

E-mail:gakumu@saitama-med.ac.jp

埼玉医科大学

医療人育成支援センター

TEL:049-276-1862/FAX:049-276-2149

E-mail:hptsc@saitama-med.ac.jp

卒前部門に関してのお問い合わせ

埼玉医科大学

大学事務部学務課

TEL:049-276-1109

E-mail:gakumu@saitama-med.ac.jp