小児部門

対象となるお子さんは?

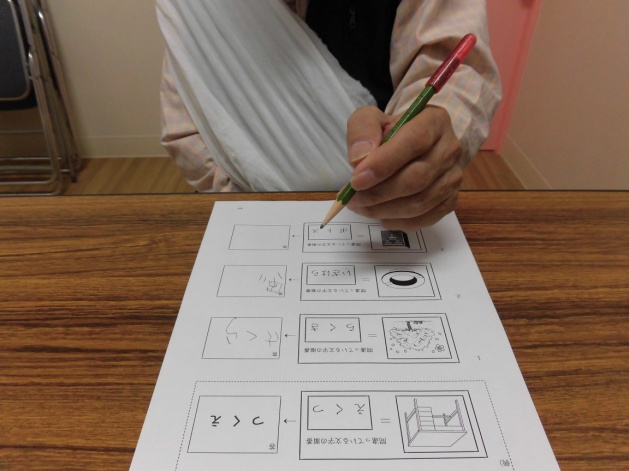

こどもを対象にコミュニケーション・ことば・発音の問題に対するリハビリテーションを実施しています。

未就学児を対象に個別での指導を、各々必要な頻度で実施しています。

コミュニケーションの問題とは

人からの働きかけに対する反応が薄い

同じものを見て感情を共有することが難しい

指さしなどの動作・表情で伝えてくることがない

やりとりが成立しない

泣いたり騒ぐことでしか要求を表せない等

ことばの遅れの前兆となることがあります。

ことばの問題とは

言われたことへの反応が曖昧である

切り替えることが難しくかんしゃくを起す

動作や声の真似をしない

ことばが出ない・少ない

場面に合わない言葉を繰り返す

質問への応答ができない等

年齢に比してことばを操作することが難しい状況を指します。

発音の問題とは

話しているのに不明瞭で伝わらない

ことばの一部分しか発しない

他の音に置き換わっている等

ことばがよく出ているのに不明瞭で伝わらないことが多い状況を指します。

【来院までにできること】

○耳の聞こえの検査をする

○本人が見ているものに対して声掛けする・反応を確認する

○食事のときにかじりとり・咀嚼できているか確認する

○飲む練習(ストロー・コップ)・吹く練習(ラッパ・シャボン玉・ストロー)・噛む練習をする

○興味がありそうな内容の本を探す

リハビリテーションが開始された折に、より具体的な対応方法をお伝えいたします。

※各診療科からの紹介が必要となります。他院での言語聴覚療法とは併用できません。

成人部門

【失語症】

失語症とは、話すことだけが難しくなるのではなく、聴く、話す、読む、書くといった言葉に関わる全ての機能が障害されます。

具体的には「言いたい言葉が浮かんでこない」、「思ったことと違う言葉を口にしてしまう」ことなどが症状としてあげられます。そのため言いたい言葉が浮かばず何も言えなくなったり、「テレビ」と言いたいのに「メガネ」と言ってしまったりします。

主に神経内科、脳神経外科などの診療科から依頼を頂き、言語聴覚士が初回評価を行います。失語症が疑われる方と言語のリハビリテーションを行います。失語症の方は「言葉の分からない国に放り出された状態」に例えられます。私たち言語聴覚士は医師、看護師、ご家族等と連携をしながら、患者さんが言葉を理解しやすくなるような工夫、環境づくり、訴えを伝えやすくするようにコミュニケーションボードの作成など、よりよいコミュニケーションを提案していきます。

【高次脳機能障害】

【高次脳機能障害】脳梗塞、脳出血などの脳の病気や、交通事故などの脳の怪我により「集中できない」「出来事が憶えられなくなった」「段取りが悪くなった」「お金の計算ができなくなった」などの多彩な症状を呈し、日常生活に困難さが生じます。

当院では主に脳神経外科、神経内科から依頼を頂き、作業療法士と連携しながらどのような症状が問題となっているのか評価し、リハビリテーションを行っていきます。

【運動障害性構音障害】

脳梗塞や脳出血などにより、呂律が回らなくなってしまった方と発音のリハビリテーションを行います。唇や舌の動きが悪くなることにより、発音(構音)が悪くなってしまう状態です。

特にお仕事へ戻られる方の中には、営業や会議、講演などをする機会をお持ちの方もおられます。舌や唇の細かい動きや発音の練習を行います。

【摂食嚥下障害】

摂食嚥下障害とは、

①食べ物を認知し取り込む(先行期)

②食べ物の咀嚼(準備期)

③舌が食べ物をのどの奥に送り込む(口腔期)

④食べ物を飲み込む(咽頭期)

⑤食べ物が食道を通過する(食道期)

の5つのステージのうち1つまたは複数が何らかの原因で正常に機能しなくなった状態を指します。

神経内科、脳神経外科など脳血管疾患に関わる診療科からの依頼のみならず、その他多数の診療科より依頼を頂き、摂食嚥下リハビリテーションを提供しております。

当院では嚥下内視鏡検査(VE)や嚥下造影検査(VF)を行っています。

| 嚥下内視鏡検査(VE) | 嚥下造影検査(VF) | |

|---|---|---|

| 平成27年度 | 198件 | 18件 |

| 平成28年度 | 273件 | 63件 |

| 平成29年度 | 237件 | 55件 |

<特色>

当院は一般病棟に併せて、高度救命救急センター、総合周産期母子医療センターを有しています。これらの施設においても、言語聴覚士が介入し摂食嚥下リハビリテーションを提供しています。